Механизмы быстрой эволюции гидробионтов

В 2015-2020 годах ряд исследований сотрудников лаборатории был посвящен механизмам быстрой эволюции гидробионтов. Показано, что главным движущим фактором такой эволюции служит естественный отбор. Важной предпосылкой быстрой эволюции служит нарушение функционирования ряда генетических систем. Роль случайных генетических процессов в эволюции большинства изученных видов незначительна; выявлены многочисленные факты, опровергающие гипотезу "молекулярных часов". Кроме того, в экспедициях на Тибетское плато, в горы Циньлин, на Кавказ и север России собраны значительные материалы, позволяющие обосновать важную роль древнего моря Паратетис в расселении и эволюции холодноводных гидробионтов. Выполнен также ряд прикладных исследований, в частности, по получению триплоидов лососевых рыб и генетической паспортизации пород радужной форели. Опубликована монография "Генетические методы в лососеводстве и форелеводстве" (Артамонова, Махров 2015).

Лаборатория продолжает многолетние исследования быстрого формообразования рыб рода Oreoleuciscus (Leuciscidae) – алтайских османов. Долговременные исследования на периодически (каждые 12–13 лет) пересыхающих водоемах Долины озер Центрально-азиатского бессточного бассейна (Монголия) позволили впервые установить уникальную циклическую диверсификацию O. humilis. Две морфоэкологические формы (карликовая и озерная формы) этого вида обитают в озерах Долины озер во «влажный» период. В «сухой» период обе формы O. humilis погибают в озерах, но сохраняются во впадающих в озера реках. После заполнения озер водой во «влажный период» озерные популяции O. humilis восстанавливаются за счет речных рыб и в течение нескольких лет наблюдается быстрая диверсификация на две формы (Dgebuadze, 1995; Дгебуадзе, 2001; Dgebuadze et al. 2012; Dgebuadze, 2015). Быстрая диверсификация на формы наблюдалась и для другого вида алтайских османов, когда речная форма O. potanini дала начало четырем озерным формам в недавно построенном водохранилище на реке Завхан в Западной Монголии (Дгебуадзе и др., 2020). Работы ведутся совместно с Институтом географии и геоэкологии Академии наук Монголии.

«КАЧЕСТВЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ»

Полученные в последние десятилетия данные о функционировании экосистем свидетельствуют о том, что при анализе межорганизменных (прежде всего трофических) отношений большое значение имеет рассмотрение не только количественных характеристик энергетических потоков, но и их качественного (элементного и биохимического) состава перемещающихся по пищевым сетям веществ (Дгебуадзе, Гладышев, 2016).

Сотрудниками лаборатории В.С. Артамоновой и А.А. Махровым была выдвинута гипотеза о связи суммарного содержания эйкозапентаеновой кислоты (ЭПК, 20:5n-3) и докозагексаеновой кислоты (ДГК, 22:6n-3) в мышечной ткани рыб с видоспецифичной длительностью эмбриогенеза. На рыбах, семейств Coregonidae и Salmonidae, методом мета-анализа собственных и литературных данных показано, что у представителей видов с длительным эмбриогенезом, который наблюдается при низких температурах, среднее содержание ЭПК + ДГК в мышцах значимо выше, чем у представителей тех же семейств с коротким эмбриогенезом. (Артамонова В.С., Махров А.А. и др., 2020). Гипотеза полностью подтвердилось при сравнении содержания полиненасыщенных жирных кислот в мышечной ткани особей пород радужной форели с разной длительностью эмбриогенеза. Оказалось, что чем позже нерест, тем холоднее вода, и дольше идет эмбриогенез и тем больше полиненасыщенных жирных кислот в мышцах (Gladyshev, Makhrov, …Artamonova, 2022).

Проведенное совместно с коллегами из ИБВВ РАН и Сибирского федерального университета исследование биохимического состава двух видов рыб – корюшки Osmerus eperlanus и черноморско-каспийской тюльки Clupeonella cultriventris, последовательно вселившихся и натурализовавшихся в Рыбинском водохранилище во второй половине ХХ века, показало существенные различия в содержании в их мышцах жирных кислот. Установлено, что в мышечной ткани тюльки суммарное содержание эйкозапентаеновой (20:5n-3) и докозагексаеновой (22:6n-3) полиненасыщенных жирных кислот почти в четыре раза выше, чем у корюшки. Учитывая, что корюшка и тюлька по своим экоморфологическим параметрам схожи и не имеют существенных различий в составе потребляемых пищевых организмов в Рыбинском водохранилище, очевидно, что наблюдаемые различия в содержании вышеупомянутых кислот обусловлены прежде всего наследственной составляющей. Полученные данные по составу жирных кислот вселенцев показали, что замена одного чужеродного вида на другой (корюшки на тюльку) существенно изменила качество продукции важного звена трофической сети водохранилища. (Дгебуадзе и др., 2023).

В результате исследования состава маркерных жирных кислот у головастиков совместно обитающих видов амфибий в лесостепной зоне России впервые обнаружены различия в спектрах питания. Установлено, что головастики остромордой лягушки Rana arvalis предпочитает бактерий, причем не связанных с растительным детритом, тогда как основу рациона обыкновенной чесночницы Pelobates fuscus составляют цианобактерии, зеленые и диатомовые водоросли и, возможно, высшие растения. Основные различия в составе жирных кислот обеспечиваются за счет разницы в процентном содержании эйкозапентаеновой и миристиновой кислот. Таким образом, пищевой конкуренции между двумя видами амфибий на личиночной стадии нет. Работа выполнен совместно с коллегами из Сибирского федерального университета и Государственного природного заповедника “Приволжская лесостепь” (Дгебуадзе Ю.Ю., Н.Н. Сущик, И.В. Башинский1и др., 2017).

В ходе исследований, которые много лет ведет лаборатория в рамках Совместной российско-монгольской комплексной биологической экспедиции РАН и АНМ было установлено, что в озерах Западной Монголии у наиболее многочисленной растительноядной формы рыбы рода Oreoleuciscus potanini (алтайского османа Потанина), содержимое кишечника в основном (до 80%) состоит из харовых водорослей. Учитывая, что талломы Chara инкрустированы карбонатом кальция, который составляет до 70%, сухой массы, было непонятно какую органику может усвоить O. potanini из такого корма. Для выяснения вопроса что реально получает алтайский осман Потанина от потребления харовых водорослей проводили анализ стабильных изотопов (SIA) и более тонкий анализ биомаркеров - жирных кислот (FA). SIA показал, что O. potanini получал основной углерод из перифитонных микроводорослей, а не из Chara spp. Анализ FA в целом подтвердил результаты SIA. В частности, биомаркерные FA диатомовых водорослей были обнаружены в биомассе O. potanini, тогда как характерные биомаркеры Chara spp. отсутствовали. Таким образом, растительноядная форма O. potanini, поглощала водоросли для ассимиляции перифитонных микроводорослей во время прохождения по кишечнику. При этом, талломы харовых водорослей рыбами не измельчались и покидали их тело практически в неизмененном виде. Работа выполнена совместно с учеными из Института биофизики ФИЦ «Красноярский научный центр» СО РАН, Сибирского федерального университета, Западного регионального филиала Национального университета Монголии, г. Ховд, Монголия и Института географии и геоэкологии Академии наук Монголии. Большую помощь в проведении этих исследований оказал начальник Совместной российско-монгольской комплексной биологической экспедиции РАН и АНМ С.Н. Бажа. (Dgebuadze, Y.Y. et al., 2025).

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЭКОСИСТЕМ

В последнее время в науке повышается интерес к процессам биологического переноса вещества и энергии между водными и наземными экосистемами. При этом подчёркивается важная экологическая роль амфибионтных животных и растений во взаимодействии и функционировании смежных экосистем.

Пятилетние исследования переноса биомассы и полиненасыщенных жирных кислот чесночницей Pelobates vespertinus из экосистем малых пойменных водоемах лесостепной зоны в наземные показали, что средний выход метаморфов с единицы акватории сырой массы составил 6,7 г на кв. м в год. Головастики имели существенно более высокие средние уровни жирных кислот: 16:0, 16:1n-9, 18:0, 20:5n-3 и 22:5n-3. У метаморфов был другой состав жирных кислот: 14:0, 15:0, 17:0, 17:1n-8, 18:2n-6, 20:2n-6, 20:4n-6 и 22:5n-6, что, вероятно, связано с переходом их на наземную пищу. Метаморфы имели значительно более высокое содержание эйкозапентаеновой кислоты (20:5n-3, EPA), докозагексаеновой кислоты (22:6n-3, ДГК) и суммы ЭПК + ДГК, которые главным образом образуются в водных экосистемах и являются незаменимыми для наземных позвоночных животных. Работа выполнена совместно с учеными из Института биофизики ФИЦ «Красноярский научный центр» СО РАН, Сибирского федерального университета и Государственного природного заповедника “Приволжская лесостепь” (Bashinskiy et al., 2023).

В результате исследований состава жирных кислот (ЖК) у обыкновенного ужа Natrix natrix и объектов его питания, головастиков и сеголетков двух видов амфибий: остромордой лягушки Rana arvalis и чесночницы Pelobates vespertinus, впервые показано, что высокое суммарное содержание эйкозапентаеновой (ЭПК) и докозагексаеновой (ДГК) кислот в биомассе ужей свидетельствует о их важной роли в переносе этих незаменимых веществ из водных экосистем на сушу. Установлено, что поскольку пищевые источники ДГК в наземных экосистемах отсутствуют, ее высокий уровень у сеголетков R. arvalis и ужей может обеспечиваться только за счет синтеза из биохимических предшественников, содержащихся в пище водного происхождения. Работа выполнена совместно с учеными из Института биофизики ФИЦ «Красноярский научный центр» СО РАН, Сибирского федерального университета и Государственного природного заповедника “Приволжская лесостепь” (Дгебуадзе Ю.Ю., Л.А. Неймарк, И.В. Башинский и др., 2023).

Филогенетическая иммобилизация

Рассмотрена одна из основных причин эволюционного стазиса, филогенетическая иммобилизация (термин И.И. Шмальгаузена) - снижение эволюционной пластичности в результате стабилизирующего отбора и фиксации вредных мутаций с эффектом, зависящим от местообитания. Показано, что в местообитаниях с нестабильными абиотическими условиями среды эволюционные процессы часто приобретают цикличный характер, и видообразование в этих условиях среды, как правило, не происходит. Подготовлена серия обзорных работ, посвященных проблеме формирования фауны Арктики.

Комплекс генетических и морфологого-фаунистических данных по ветвистоусым ракообразным (Crustacea: Cladocera)

Полученный коллективом комплекс генетических (филогенетические и филогеографические реконструкции) и морфологого-фаунистических (списки видов, ревизии отдельных групп видов и родов) данных по ветвистоусым ракообразным позволил выявить следующие закономерности:

- наличие долготного фаунистического градиента с широкой переходной зоной в Восточной Сибири,

- существование ряда широкораспространенных видов с плохо выраженной географической и филогеографической структурой,

- существования реликтовых клад ряда таксонов на юге Восточной Сибири и

- ярко выраженной зоны эндемизма на Дальнем Востоке России, в Корее, Восточном Китае и Японии.

Вышеизложенные, а также ранее полученные, данные по многочисленным таксонам ветвистоусых ракообразных позволяют рассмотреть вопрос о биогеографическом районировании Голарктики. Традиционное долготное подразделение данного обширного региона на «Палеарктическую» и «Неарктическую» биогеографические зоны признано нами неадекватным. Вся Голарктика – в правильности выделения которой сомнений не возникает - должна быть подразделена на три (а не две) зоны: «Западная Голарктика» (от Атлантического побережья примерно до бассейна Енисея - границы между Западной и Восточной Сибирью), «Берингийская Голарктика» (включающая в себя часть Евразии, восточнее бассейна Енисея и тихоокеанское побережье Северной Америки до Кордильер) и «Восточная Голарктика» (большая часть Северной Америки). Месторасположение и протяженность переходной зоны между двумя последними недостаточно ясны, и представляет собой задачу будущих исследований.

Реконструкция событий, происходивших в плейстоцене Северной Евразии

В ходе филогеографических работ удалось реконструировать события, происходившие в Северной Евразии в плейстоцене. В течение каждого периода плейстоцена образовывались рефугиумы, где сохранялись отдельные генетические группы Cladocera в период их массового вымирания в вследствие оледенений и сильнейшей аридизации большей части непокрытых ледниками территорий. Из этих рефугиумов впоследствии происходило заселение освободившихся водоемов в периоды отступления ледников и увлажнения климата. Между выделяемыми нами регионами имеются достаточно широкие переходные зоны. Местоположение этих зон определяется не наличием географических барьеров для расселения кладоцер (которые там отсутствуют), а наличием в данном регионе выживших реликтовых генетических групп (родственников расселяющихся клад), заселивших освободившиеся водоемы в период смягчения климата и препятствующих дальнешему расселению своих родственников с запада на восток и с востока на запад.

Ветвистоусые ракообразные

Результаты исследований ветвистоусым ракообразным вошли составной частью в фундаментальную монографию по фауне пресноводных беспозвоночных Палеарктики «Arthropoda: Class Branchiopoda Keys to Palearctic Fauna. Thorp and Covich’s Freshwater Invertebrates, 4th Edition» (2019).

К важнейшим достижениям коллектива следует отнести подготовку и опубликование монографии-определителя «Cladocera (Crustacea, Branchiopoda) Северной Евразии». Монография включает два тома, первый из которых содержит «Общую часть» с главами, посвященными подробному описанию результатов всех сторон исследования группы: истории ее изучения в мировом и региональном масштабе, внешнего и внутреннего строения, физиологии, генетики, ископаемых остатков, систематики, экологии, зоогеографии, фауногенеза и проблемы происхождения. Такой подробный обзор биологии группы также дается впервые в мировой практике. Во втором томе («Специальная часть») помещены описания 287 видов Cladocera, относящихся к 74 родам, 16 семействам и 4-м отрядам, обитающих в водоемах Северной Евразии, как пресноводных, так и морских. Для каждой таксономической группы (отряда, семейства, рода) составлены определительные ключи.

Фаунистический состав жаброногих ракообразных (Crustacea: Branchiopoda) на Северо-Востоке России

Результатом работ коллектива явилось заключение о значительных изменениях в фаунистическом составе жаброногих ракообразных на Северо-Востоке России в позднем плейстоцене-раннем голоцене. Мы считаем доказанным факт вымирания нескольких таксонов этих пресноводных животных, аналогично вымиранию «мамонтовой фауны», что принципиально важно для понимания характера изменений в пресноводных водоемах в это время.

Введение в палеоэкологию гипотезы о том, что в пресноводных водоемах одновременно с кризисом наземных экосистем также имел место биоценотический кризис, представляется принципиально новым шагом и может стимулировать проведение большого числа последующих работ. Продемонстрировано, что жаброногие ракообразные на северо-востоке России (в «берингийской зоне») были представлены как таксонами, присутствующими и сегодня в этом районе, так и таксонами, в настоящее время отсутствующими или необычными в нем , но широко распространенными в аридной зона Евразии.

Таким образом, сообщества жаброногих ракообразных существовали в континентальных водоемах северо-востока Евразии одновременно со своеобразными наземными сообществами ("мамонтовой фауной" и тундростепью). При этом в более южных степных водоемах Восточной Азии ситуация была прямо противоположной. Нами наглядно продемонстрировано, что там, как сами жаброногие ракообразные, так и их локальные фауны и сообщества в целом, остались неизменными как минимум с раннего плейстоцена. Подобное заключение подразумевает, что водоемы, в которых они обитали, также сохранились практически неизменными в течение, по крайней мере, двух последних миллионов лет.

Пелагический рачковый зоопланктон озера Глубокого

Опыт долговременных мониторинговых наблюдений пелагического рачкового зоопланктона озера Глубокого, проводимых с 1991 года по настоящее время (исторически исследования зоопланктона здесь начались во второй половине XIX века), показал, что лишь многолетние наблюдения позволяют отделить кратковременные межгодовые различия от долгосрочных изменений в сообществе. Опыт этих наблюдений позволил проанализировать случаи антропогенного влияния, приведшие к исчезновению или, наоборот, появлению в нем новых видов, перераспределению рангов доминирования и изменение пространственного распределения некоторых видов. Большинство изменений произошло сравнительно быстро – в течение 5–10 лет после гидромелиорации на водосборе озера в 1960-х годах, но в целом перестройка сообщества ракообразных продолжалась около 30 лет. В последующее время изучаемое сообщество испытывало значительные воздействия естественных природных факторов, обитая в водоеме, находящемся в переходном мезотрофно-эвтрофном состоянии.

Воздействие видов-эдификаторов (ключевых видов) на водные и околоводные экосистемы

Исследования по данному направлению сотрудники лаборатории ведут более 25 лет.

Реинтродукция обыкновенного бобра

Получены важные результаты по оценке последствий реинтродукции обыкновенного бобра для экосистем малых водотоков лесостепной зоны; исследованиями структуры, динамики и функционирования экосистем пойменных водоемов; экологией головастиков амфибий. Описаны особенности расселения бобров и тенденции динамики его численности в условиях низкой обводненности территории и скудной кормовой базы. Установлено, что строительная активность бобров приводит к увеличению скорости осаждения взвешенного вещества, и снижению доли органической составляющей во взвешенных частицах. Обнаружены небольшие взаимосвязи деятельности бобров с концентрациями в воде фосфора (вымывание почвы из нор) и цинка (поступление с древесными остатками).

Исследование влияния бобров на обводненность лесостепных территорий показало, что бобры увеличивают долю водоемов на 0.04%, что сопоставимо с вкладом естественных озер. Проанализированы литературные данные по влиянию обыкновенного и канадского бобров на озерные экосистемы. Показано, что деятельность бобров в озерах способна приводить к изменению водного режима, гидрохимических свойств воды, структуры местообитаний, что в свою очередь может влиять на все биотические компоненты (водоросли, растительность, планктон, беспозвоночные, рыбы, амфибии, рептилии, птицы и млекопитающие).

В рамках исследований по изучению структуры, динамики и функционирования малых водоемов лесостепной зоны были собраны и проанализированы данные по абиотическим условиям и биоразнообразию стариц, находящихся в лимнофазе. Показано, что абиотические условия стариц определяются гидрологическим режимом и режимом освещенности, которые сформировались под влиянием деятельности человека. В этих условиях часть водоемов становятся неустойчивыми, другие остаются стабильными. Показано значение разнотипных водоемов, в том числе нарушенных, для поддержания биоразнообразия стариц в условиях снижения водообмена с главной рекой.

Ареалы инвазионных насекомых

Проведены работы по изучению ареалов инвазионных насекомых, динамике расселения, вероятностным моделям этого расселения, экологическому моделированию потенциальных ареалов, а также различным аспектам экологии, биологии и систематики этих видов. В рамках этого проекта был создан Справочник по чужеродным жесткокрылым европейской части России (https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39322086), опубликованный в серии «Чужеродные виды России». Справочник превосходит аналогичные издания по чужеродной колеоптерофауне стран Европы как по числу видов, так и по подробности рассмотрения каждого вида. Сформулированы критерии для установления чужеродного статуса вида у жуков. Выявлены основные закономерности процесса инвазий жесткокрылых в европейскую часть России.

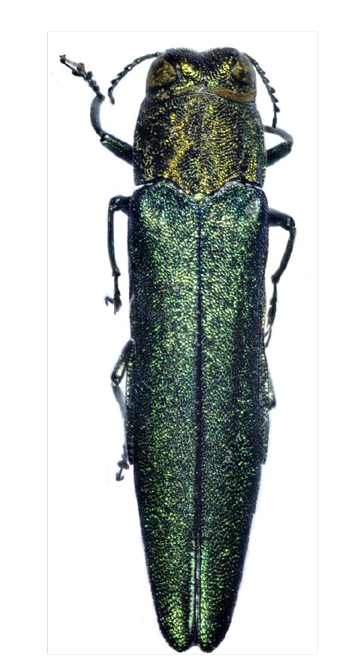

Впервые установлено, что в европейскую часть России проникли следующие новые чужеродные вредители: вредитель ясеня американская ясеневая тля Prociphilusfraxinifolii; вредитель бамбука и изделий из него капюшонник Dinoderus japonicus; вредитель роз и других декоративных цветов листоед Luperomorphaxanthodera; вредитель сои листоед Medythianigrobilineata; потенциальный вредитель капусты долгоносик Aulacobariscuprirostris и карантинный вредитель плодоводства – азиатская ягодная дрозофила Drosophila suzukii. Получен ряд новых данных об опаснейшем чужеродном вредителе ясеня ясеневой изумрудной узкотелой златке Agrilusplanipennis, которая в настоящее время быстро расселяется по европейской части России и представляет угрозу для ясеня по всей Европе. Математическое вероятностное моделирование процесса расселения A. planipennis позволило составить прогноз его распространения по Европе на ближайшие годы. Изучение динамики вспышек и расселения двух карантинных видов златок: вредителя яблони Agrilusmali и вредителя тополя A. fleischeri показало, что эти азиатские виды могут проникнуть в Европу, подобно тому, как ранее проникла ясеневая изумрудная узкотелая златка, принадлежащая к тому же роду. Составлено иллюстрированное руководство, которое позволит распознавать эти виды в случае их появления. Установлено, что популяция чужеродной божьей коровки Harmonia axyridis на Кавказе заражена паразитическим грибом Hesperomycesvirescens и паразитической нематодой Parasitylenchusbifurcatus. Выдвинуто предположение о том, что эти паразитические виды, ранее не отмечавшиеся на Кавказе, проникли в регион вследствие сопряженной инвазии с Harmonia axyridis.

Установлено, что в последнее время наблюдается рост инвазий жуков-листоедов вследствие интенсификации международной торговли живыми растениями, причем новые чужеродные виды листоедов распространяются очень быстро: заселяют большую часть Европы за несколько десятилетий. Ряд результатов, полученных с 2016 по 2020 г. касается карантинных вредителей и включен в официальные документы Европейской и средиземноморской организации по карантину и защите растений: https://gd.eppo.int/reporting/article-6615; https://gd.eppo.int/reporting/article-6615; https://gd.eppo.int/reporting/article-6632; https://gd.eppo.int/reporting/article-6565; https://gd.eppo.int/reporting/article-5150. Сотрудники лаборатории принимали участие в работе экспертной группы Аналитического центра при правительстве РФ по подготовке первого российского Добровольного национального обзора (2020), а именно главы "Защита и восстановление экосистем суши".