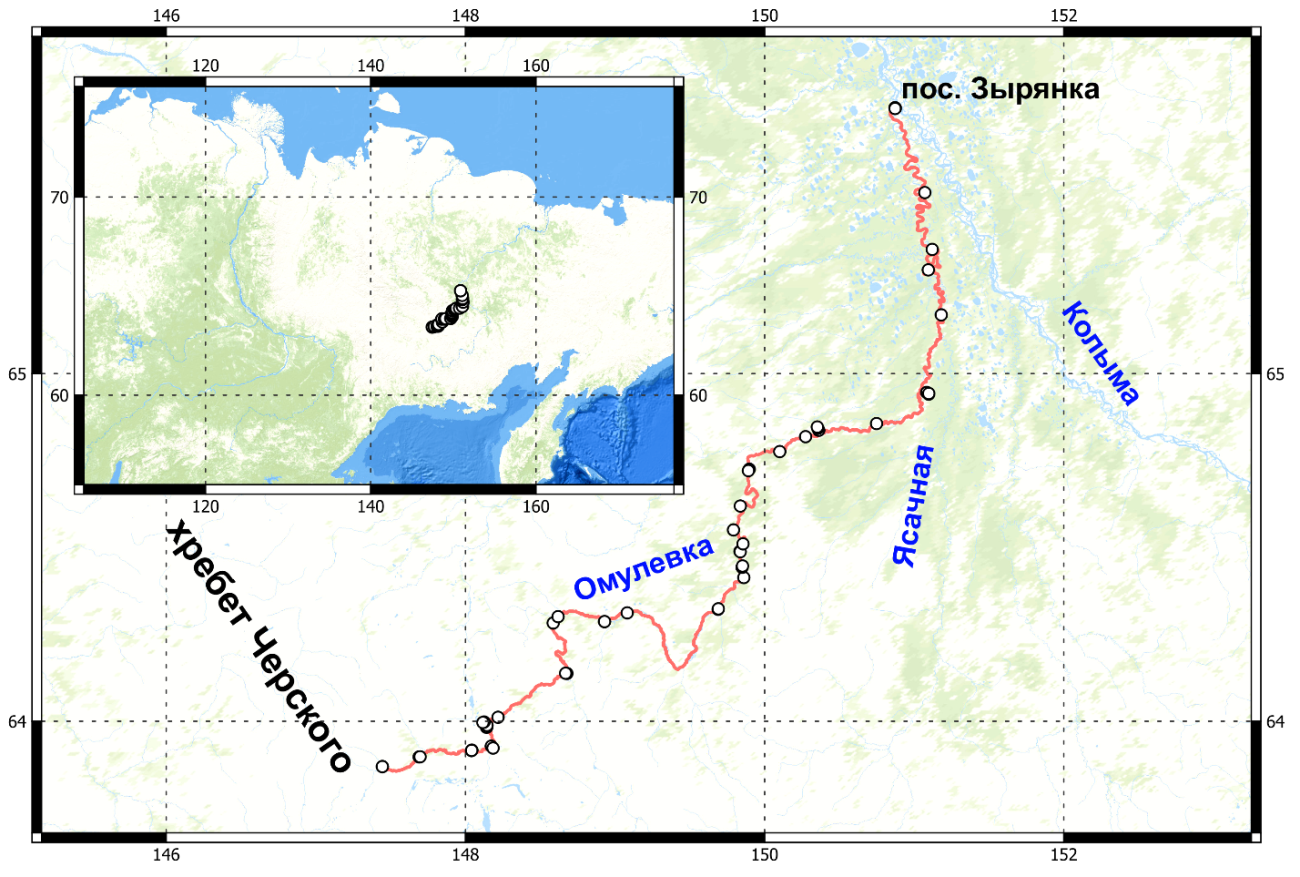

E.S. Chertoprud, a research fellow at the A.N. Severtsov Institute of Ecology and Evolution (IEE RAS), and A.A. Novikov, from Kazan State University (KFU), participated in organizing and conducting a hydrobiological expedition in the Magadan Region and the Verkhnekolymsky District of Yakutia (Fig. 1). For approximately three weeks in July and August 2025, the hydrobiologists rafted on a catamaran and packraft along the Omulyovka and Yasachnaya Rivers (Fig. 2), collecting zooplankton and meiobenthos samples from reservoirs located on river terraces.

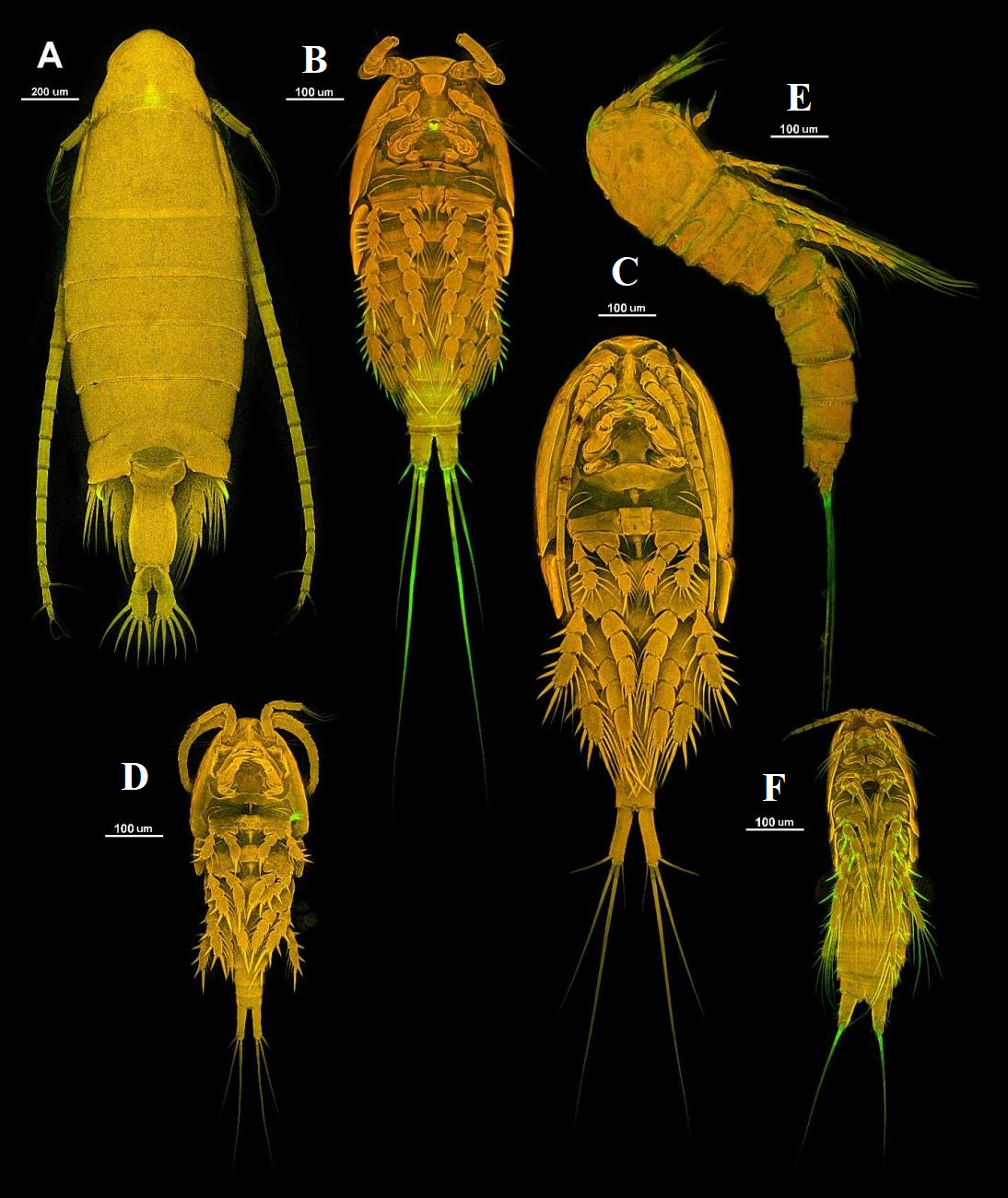

The main goal of the fieldwork was to analyze the diversity of microcrustaceans in the northern spurs of the Chersky Range and the floodplain waters of the upper Kolyma River. The primary targets were copepods (Copepoda) and cladocerans (Cladocera), which are abundant in the waters of the northern taiga.

The expedition enjoyed sunny, hot weather, rare in Eastern Siberia. Locals joked that they "managed to experience a short Yakut summer." From the river's upper reaches, the hydrobiologists quickly rafted on the receding floodwaters—the result of heavy rains in early summer. By the time the group reached the rapids, the waters had already subsided, ensuring the safe passage of the route.

More than 50 natural and oxbow lakes were surveyed, and samples were collected from the substream waters of several streams (Figs. 3, 4). Because the expedition's route followed the river valley flowing from the Chersky Ridge, the studied water bodies varied greatly in elevation. The southernmost lakes were located at approximately 1000 m, while the northernmost oxbow lakes in the Kolyma River floodplain were only 30 m above sea level. Overall, approximately 150 qualitative and quantitative samples of zooplankton and meiobenthos were collected, as well as bottom sediments for paleolimnological analysis. Crustaceans were collected from the water column using plankton nets, benthic organisms were collected using a tube sampler, and samples from the substream waters were obtained using the Karaman-Chapuis method: small holes on the shore were dug, water seeped into them, and then this water was filtered using a net.

Some of the copepod material has already been analyzed, revealing a number of species new to the studied areas, as well as several species new to science. The remarkable diversity of the fauna is particularly noteworthy: 29 copepod species were found in 10 samples (Fig. 5). It is noteworthy that many of the discovered species are already known from Central and Eastern Siberia. This may indicate a commonality in the copepod fauna across Siberia, from the Yenisei River to the Kolyma River. Further laboratory work is planned to identify all discovered crustaceans to the highest possible taxonomic level. Morphological character studies and molecular genetic analysis will be performed on a number of taxa with questionable status or potentially new to science. Thus, the expedition's materials will provide an opportunity to fill gaps in our knowledge of the structure and regulation of aquatic communities in northeastern Eurasia.

The expedition was supported by local residents throughout the fieldwork, ensuring the rapid and safe transportation of the hydrobiologists to the start and end points of the route. We wholeheartedly thank Alexander Vladimirovich Kremnev, without whose assistance it would have been impossible to reach the upper reaches of the Omulyovka River with all our expedition equipment. We also extend a special thanks to Sergei Anatolyevich Dolgov, head of the village of Zyryanka, for his assistance in organizing sampling in the floodplains of the Yasachnaya and Kolyma rivers, as well as for transporting the team from Yakutia back to the Magadan Region (Fig. 6).

Future plans include continuing the analysis of aquatic microcrustacean communities in the Magadan Region and the Verkhnekolymsky District of Yakutia. A key focus of this research will be assessing the impact of mineral development on aquatic biodiversity.