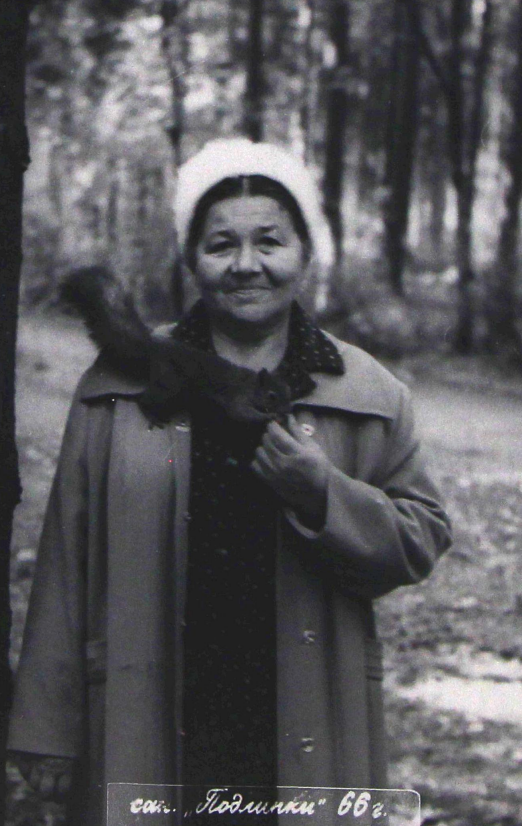

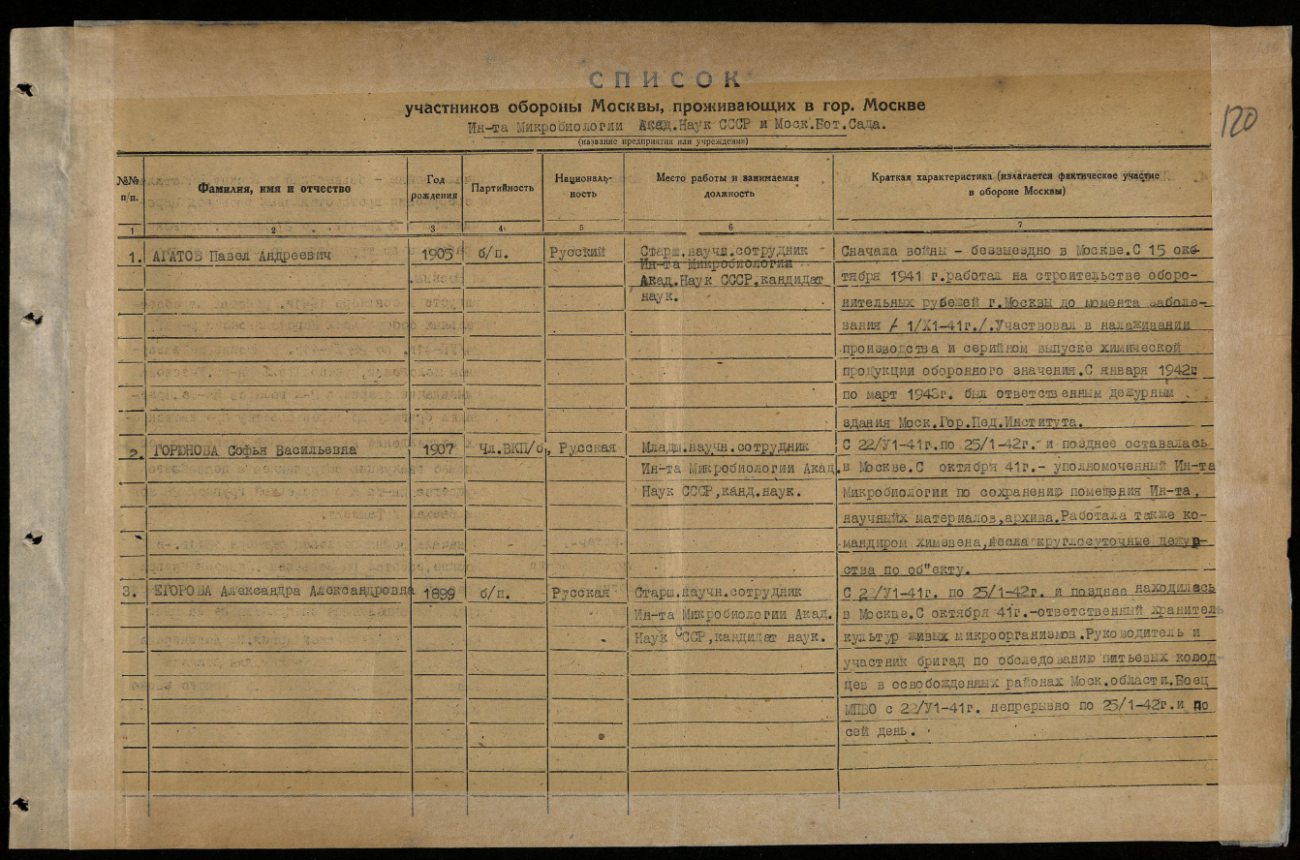

Предлагаем вашему вниманию дневниковые записи, сделанные в 1941-1943 гг. младшим научным сотрудником Института микробиологии АН СССР, к.б.н. Софьей Васильевной Горюновой (1907 г.р.). В них рассказывается история ученых, оставшихся в Москве, в то время как большинство сотрудников уехали в эвакуацию.

Дневниковые записи 1941-1943 гг. в авторской редакции

При дневных тревогах в институтах, кроме дежурных на постах, все спускались в цокольный этаж, где размещались библиотека и читальный зал Отделения биологических наук (туда, где и сейчас располагается наша библиотека).

Массовая маскировочная раскраска зданий сильно изменила привычный внешний облик Москвы. Часто вместо одного на ваших глазах оказывались два разных дома, совсем не похожих друг на друга. Или в их сплошном ряду появлялись пустоты, которые вы раньше не замечали. Заводы, фабрики и учреждения, в том числе и наши Институты, всё больше и больше посылали людей, преимущественно молодых женщин, на трудовой фронт — для сооружения оборонительных укреплений Можайской линии и Московский зоны обороны. К началу октября на оборонительные работы Москва направила около 300 тысяч человек.

На многих бульварах, скверах и даже больших пустырях появились первые — никогда нами ранее невиданные и даже неслыханные — аэростаты и при них девушки в военной форме.

Где-то в начале или середине сентября при райкомах партии из членов партии и комсомольцев спешно формировалось московское ополчение. Мы с грустью простились с нашими бывшими комсомольцами, только что вступившими в партию молодыми учёными, подававшими, как тогда говорили, надежду: Петей Колесниковым из Института Биохимии и Костей Овчаровым из Института Физиологии, Я. Худяковым (ИНМИ), Патрушевым и Кушнером (ИГЕН), Катунским (ИФР), Садовым (ИМЖ) и многими другими, которых проводили на фронт в первые дни войны. (Сейчас о судьбе некоторых из них вы можете прочитать на сайте Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН).

Москва была на военном положении!

Круглосуточно работали эвакопункты по отправке вглубь страны женщин с детьми и престарелых.

На Большой Калужской улице иногда стали встречаться не спеша проходившие по ней стада коров и овец, которые с западной стороны «своим ходом» эвакуировались куда-то на восток.

С начала постоянных воздушных тревог характеры сотрудников Института стали заметно меняться. Некоторые буквально испытывали психическое потрясение и должны были срочно покинуть Москву. Другие, отнюдь не являясь в мирное время не только храбрецами, но даже имевшие робкий характер, например, А.Г. Мельникова (кандидат наук, старший научный сотрудник лаборатории члена-корреспондента А.Н. Буткевича) – оказались стойкими, мужественными бойцами в группах гражданской самообороны, выстаивая при бомбёжках на своих постах, на крышах или во дворе, под крохотным деревянным зонтиком, всю длинную ночную тревогу.

В Президиуме Академии наук (СССР) с августа шла отправка престарелых и немощных академиков и членов-корреспондентов с их семьями в Среднюю Азию, на курорт, в Боровое. Непрерывно продолжалась и эвакуация женщин с детьми научных сотрудников (или членов семьи). Так Громыко, Рукина, Гаркина и некоторые другие наши работники уехали на Урал.

В сентябре начали готовиться к отъезду в Куйбышев все московские институты Биологического отделения наук. Мы старательно упаковывали книги, рукописи и научные дневники, приборы, реактивы и лабораторную посуду.

Осень в том, 1941 году, наступила очень рано и была сырая и холодная. Буквально с первых чисел октября пошли почти беспрерывные дожди, иногда со снегом. Чувствовалось, что будет суровая зима. В Москве повсюду был объявлен сбор теплых вещей для армии. У себя в Институте мы тоже старались собрать всего побольше. Люди охотно несли свои свитеры, меховые шапки-ушанки, кто мог – зимнее мужское белье, валенки. И уж почти каждый нашел у себя варежки или теплые шерстяные носки. Всё аккуратно подсчитывалось и складировалось в комнате научного сотрудника Крисса.

В Институте народу оставалось всё меньше и меньше. Трудности военного времени нарастали. Где-то в середине первой декады октября вдруг прошёл тревожный слух, что немцы приближаются к Москве и, кажется, уже заняли Яхрому. И будто бы на заводах уже организуются вооруженные дружины. Так ли? Почему-то именно эти первые три недели московского октября утонули в таинственной информационной мгле. Но, видимо, всё-таки что-то очень большое и важное произошло? Вплотную придвинулась историческая, на мой взгляд, дата – 16 октября 1941 г.!

Как и всегда, я в этот день приехала в Институт на работу вовремя, т.е. к 10-ти часам. Тем не менее, меня там уже поджидал наш заместитель директора по научной части М.Н. Мейсель, который в те дни заменял директора.

Поскольку я была биохимиком и в нашей лаборатории тогда, в отличие от всех других, был, практически единственный в Институте, хорошо работающий вытяжной шкаф, – я получила от него приказ об уничтожении (путем сожжения) всех личных дел и переписки Института. Огромная кипа папок уже находилась в моей комнате.

Сжечь и все под небольшой тягой (всё-таки в прошлом это был кабинет проф. Кизеля и в один день?!) было делом нелёгким. И я, с одной стороны, по какому-то наитию — пользуясь общим хаосом, в котором пребывал все последние дни Институт, сама освободила себя от большей части этого сложного и неблагородного труда, обежав все лаборатории и предложив людям выбрать из этой кучи свои бумажки (многие из них потом так были мне благодарны за эту «инициативу»). В самом деле, кто лучше самих владельцев может хранить их документы? А сжечь их, если понадобится, они успеют и сами?!

Но часть общих дел и переписку – правда, весьма ординарную (ведь в те времена в наших, таких маленьких против теперешних институтов, еще ничего секретного не было) – мне всё-таки пришлось уничтожить. Жгла я весь день. Правда, иногда отвлекалась на разговоры и всякие другие дела – благо начальство не проверяло меня. Но всё-таки получилось так, что я из Института, по-видимому, ушла последней. А поскольку наша лаборатория была второй от входа, то, убегая, я даже не оглянулась назад.

Наутро, как и всегда, ни о чём не подозревая, я быстро собралась и помчалась в свой институт. По дороге меня, правда, несколько удивили улицы Москвы. Мне показалось, что они почему-то больше обычного заполнены народом. Но… может быть, просто так показалось? Откуда в такое время могли взяться свободные люди?

Однако войдя в Институт, я обомлела!

Картина, которая предстала передо мной, без натяжки могла быть названа «мамаевым побоищем»! Все двери — настежь. В канцелярии и бухгалтерии — открытые, пустые сейфы. (В канцелярии в сейфе Сондак хранил драгоценные металлы: платиновую проволоку для посевов тигля и чашечки). В канцелярии — только что полученная из банка заработная плата для сотрудников. В препараторской — масса битой посуды и мусора. Из небольшой лаборатории Крисса исчезли все тёплые вещи, которые мы всем коллективом так добросовестно собирали для армии. Ну и, конечно, разбросанное кругом, упакованное в ящики и сложенное в кучи, имущество Института!

А главное – никого кругом! Я одна!

Побродив по этому странному пепелищу, еще вчера бывшему нашим институтом, я вновь вернулась в свою лабораторию, и в великом душевном смятении и недоумении присела в кресло перед кизелевским столом. Сколько я в нём просидела: час или два – не помню! Но вдруг дверь приоткрылась и в образовавшуюся щель всунулась чья-то чужая курносая физиономия. А весёлый молодой голос спросил: «Ты кто?» Я ответила: «А вам чего здесь надо?» Посетителем оказался молоденький солдатик. Нисколько не обиженный моей неприветливостью, он протиснулся в дверь и повёл со мной дружеский разговор, поведал о том, что сегодня с утра на Большой Калужской улице и даже дальше за заставой все официальные здания пустые. А он с товарищами, которые к этому времени должны уже оказаться рядом с ним, только что побывали в ВЦСПС, где также все двери настежь, а часы и многие другие ценные вещи, которыми профсоюзы обычно награждали ударников, разбросаны по столам как попало. Они же, т.е. мои новые знакомые, сейчас несут патрульную службу по охране этого брошенного государственного имущества, в том числе и нашего академического и прибыли занять посты.

Однако, этот наш доверительный разговор внезапно прервался очередной дневной тревогой. Мои новые знакомые поспешили к своему командиру, а я уже по привычке спустилась в цокольный этаж.

И… О, радость! Еще не дойдя до библиотеки, а только через стеклянные двери, я увидела там народ. Да еще какой! Среди прочих – своих старых знакомых биохимиков: А.Л. Курсанова, бессменного (при Опарине) учёного секретаря Института Биохимии Н.Н. Дьячкова, и свою однокашницу по университету Нину Крюкову. Они, увидев меня, тоже очень удивились. А Андрей Львович Курсанов с неподдельным изумлением воскликнул: «Соня, а вы тоже здесь?» Я, и на этот раз все еще ничего не подозревая, смеясь, ответила: «Конечно, и я тоже здесь!»

Дальше завязалась какая-то легкая и далёкая от текущих событий, непринужденная беседа. А затем прозвучал «отбой». Тревога оказалась ложной, то есть самолёты немцев на сей раз в Москву не прорвались. И мы все вместе, гурьбой вывалились на улицу, чтобы поскорей разлететься по своим местам.

Между прочим, когда выходили из здания, я обратила внимание на то, что наша вахта, как и накануне, была на своих служебных постах, и никаких солдат в здании уже не было.

По дороге домой меня вновь поразило обилие на московских улицах свободного народа. Точно в праздничные дни. Причем довольно оживленного, скорее даже.

Оказывается, в это знаменитое 16 октября 1941 года, когда эшелоны с правительственными учреждениями готовились покинуть или уже покинули Москву, в городе началась паника (!!). И что поразительно — бежала исключительно «партийная элита». Естественно, в первую очередь те, которые имели в своем распоряжении машины или иные средства передвижения.

Правда, около девяти часов вечера 18 октября, по радио уже был передан строжайший указ о немедленном возвращении всех, покинувших свои посты. Но, несмотря на это, ситуация в столице сложилась потрясающая!

19 октября я, как всегда, отправилась в институт, но там была уже иная обстановка. Постепенно в течение дня собралось около двух десятков сотрудников, не успевших уехать. Среди них были М.Н. Мейсель, заместитель директора по научной части, старшие научные сотрудники, кандидаты наук — Е.Н. Одинцова, П.А. Агатов, А.А. Егорова и Е.Н. Мишустин — единственный среди нас профессор.

Мы все опять, по приказу Мейселя, приступили к упаковке оборудования, реактивов, материалов и т.д. Недели через две были получены и 2 товарных вагона. Мейсель вывесил список эвакуировавшихся. В него не вошли сотрудники Буткевича и Исаченко, группы Мишустина и Агатова, и некоторых другие — в том числе и я. Этот отказ Мейсель мотивировал тем, что у меня родители очень преклонного возраста и не выдержат трудной дороги. Что он говорил другим – не знаю.

Итак, я осталась с двумя старыми людьми и 18-летней сестрой Ириной, при 25 рублях отцовской пенсии.

В тот же момент у меня не было ни денег, ни перспектив на получение какой-либо работы: закрывалось всё, что только можно было закрыть!

Вот тут-то и начала действовать русская поговорка: «Человек познается в беде». Так, неожиданную заботу о нас, обо всех нас, оставшихся, проявил Е.Н. Мишустин. Будучи человеком недюжинной энергии и предприимчивости, он где-то отыскал мастерскую, где можно было клеить противогазы для армии. Сам он устроился бригадиром, а нас всех записал в члены бригады. Но и тут получилась осечка. Неожиданно пришло указание Президиума АН СССР «о немедленной эвакуации сотрудников, имеющих ученые степени».

Меня неожиданно спасла, мало знавшая меня тогда, ближайший помощник и сотрудница нашего директора (Б.Л. Исаченко) – А.А. Егорова. Оказалось, что она как специалист по водной микробиологии получила военную тематику, связанную с анализами питьевой воды и поэтому остается в Москве. (Я до сих пор ей благодарна за это. Да и не только за это. Сколько еще потом она дала мне мудрых и добрых советов и научила не только понимать, но и хранить то ценное, что дается нам наукой и культурой). Она-то и ходатайствовала перед директором обо мне. Вскоре пришёл приказ о том, что меня оставляют в Москве в качестве уполномоченного Института, т.е. хранителя его здания и оставшегося имущества. Такие уполномоченные появились и в других Институтах. Одновременно мы входили и в группу гражданской самообороны. Президиум наблюдал за нашей деятельностью.

Через неделю или две Институты отделения постепенно стали заполняться воинскими частями. Внизу, на первом этаже, в Институте Палеонтологии расположилась рота разведки. Напротив – в Институте морфологии животных – химическая рота. У нас на втором этаже все лаборатории Института генетики и половину помещений нашего института заняла ремонтная часть.

Как жила химическая рота – не имею представления. Но разведчики запомнились надолго. Это были рослые, здоровые, все как на подбор, молодые парни охотники из Сибири и бывшие заключенные. И в разведке, может быть, даже незаменимые. Ну а как добавок к ним – мальчишки – любители острых ощущений и романтики. Поражал и их командир капитан по фамилии Сугаренко. Очень подвижный и деятельный человек лет 40-45. Свою роту он буквально обожал и ухаживал за каждым. Из наших институтов он собирал для них всё, что только можно: и не сданные тёплые вещи, и спортивные лыжи, и всё другое, что могло быть полезным. Кормить старался как только было возможно. А они, особенно в темные ноябрьские и декабрьские дни, прямо от нас, уже в белых маскхалатах, группами или поодиночке, отправлялись на задание. (Ведь немецкий десант где-то в конце октября высадился в Филях. Можайское и Волоколамское направления фронтов ежедневно фигурировали во всех сводках. Москва была на осадном положении). А когда возвращались живыми и целыми, то по старой русской традиции, выпив по «чарке» водки, веселились и у себя в казарме стреляли в потолок. Не знаю только, какими патронами?

Наша же ремонтная рота ремонтировала прямо с хода, т.е. с фронтовой линии, покалеченные машины – благо академический гараж находился рядом (Б. Калужская, 31). Иногда в машинах были и пулемёты, и другое оружие, которое складывалось в комнате их младшего комсостава (в нашей канцелярии).

Как помнят все — теперь уже старожилы — зима 1941-1942 гг. была на редкость долгая и очень суровая. Морозы доходили до 25-30 градусов, причем не было оттепелей. Весна пришла где-то в середине мая и была более чем прохладная, как потом и всё лето. А тут еще вышла заминка с электричеством, и в январе (1942 г.) в нашем здании стали лопаться трубы парового отопления. Ведь тогда теплоцентраль была ещё так маломощна, что на её долю обслуживания приходились какие-то сотые, а может быть даже тысячные доли процента. Москва вся отапливалась бесчисленным количеством индивидуальных котельных, работающих на угле, а горячая вода подавалась в верхние этажи при помощи электрических моторов.

Очень трудна была эта зима для всех нас и своими бесчисленными тревогами. Одна – дежурная или постоянная: с шести вечера до шести утра. И кратковременные, не регламентированные по времени, дневные тревоги. Последние особенно досаждали тем, что совсем сбивали и без того тревожный ритм нашей жизни. Например, стоим в очереди за хлебом. Стоим час – два. И вдруг загудели сирены, магазин закрывается. Мы прячемся в ближайшие к нему бомбоубежища. После отбоя встаем в очередь вновь. И опять тревога. А ведь дома хлеба ждут!

Бесценную помощь тогда оказала москвичам выданная, не знаю по чьей инициативе, в конце октября или в ноябре, на каждого члена семьи, пшеничная мука. Без неё всё могло бы обернуться иначе.

К весне стало полегче. Бомбёжек не было, хотя тревоги и бывали, но как говорили тогда – «ложными». Немецкие самолёты летали уже за Москву, к Горькому. Но линия фронта всё-таки была еще очень близка к Москве – только в ста или немногим больше километров.

В первой половине мая мы все получили землю под огороды. Участки сотрудников Академии Наук занимали площадь близ современного здания универмага «Москва», на которой ныне по Ленинскому проспекту (в глубине) расположены: поликлиника и больница АН СССР (дом 50 а), рядом с ней родильный дом и другие, прилегающие к ним здания, а также Дворец пионеров. Ведь тогда, по еще Калужскому шоссе, кроме деревушки, в этой части проспекта высились только два больших здания: ВЦСПС и, почти напротив, Институт Фунгицидов и Пестицидов.

Из здания Отделения биологических наук как-то незаметно ушли и воинские части. У нас вместо них, и в те же лаборатории, временно вселились сотрудники из разбомбленного в Китай-городе академического института «Физиологии человека». Директором его тогда была единственная у нас в стране женщина-академик Лина Соломоновна Штерн. В другой пустой половине одну из комнат заняла А.А. Егорова со своей лаборанткой Л.В. Ярмолюк. Таким образом, из нас троих уже получился маленький коллектив. Жизнь постепенно налаживалась, хотя «ложные» тревоги, а потому и дежурства членов группы самозащиты продолжались. В связи с этим не могу не сказать здесь и о том, что в Москве, в это тяжелейшее время первых двух лет войны с фашистской Германией как-то необычайно сплотили всех в ней оставшихся, т.е. уровень морального состояния москвичей был очень высок. Достаточно только напомнить о том, что в самые тяжелые месяцы осадного положения, во время тревог, большинство квартир оставались незапертыми. Так как опыт первых дней бомбёжек показал, что воздушная волна, не имея преград, меньше наносит разрушений. В крайнем случае, распахивались окна и двери. И вот при таком соблазне – в городе не было грабежей!

Но время шло, и всё входило в своё русло. К осени 1943 года в Москве стало совсем спокойно. Вернулись из эвакуации и все институты. После первых месяцев суеты размещения сотрудников по лабораториям, распаковка и установка оборудования, налаживания чёткой работы препараторской и других подсобных служб, в институте, наконец-то, почувствовался привычный ритм работы коллектива.

Дневниковые записи предоставлены внуком Горюновой, Чавчанидзе Андро Джемаловичем.