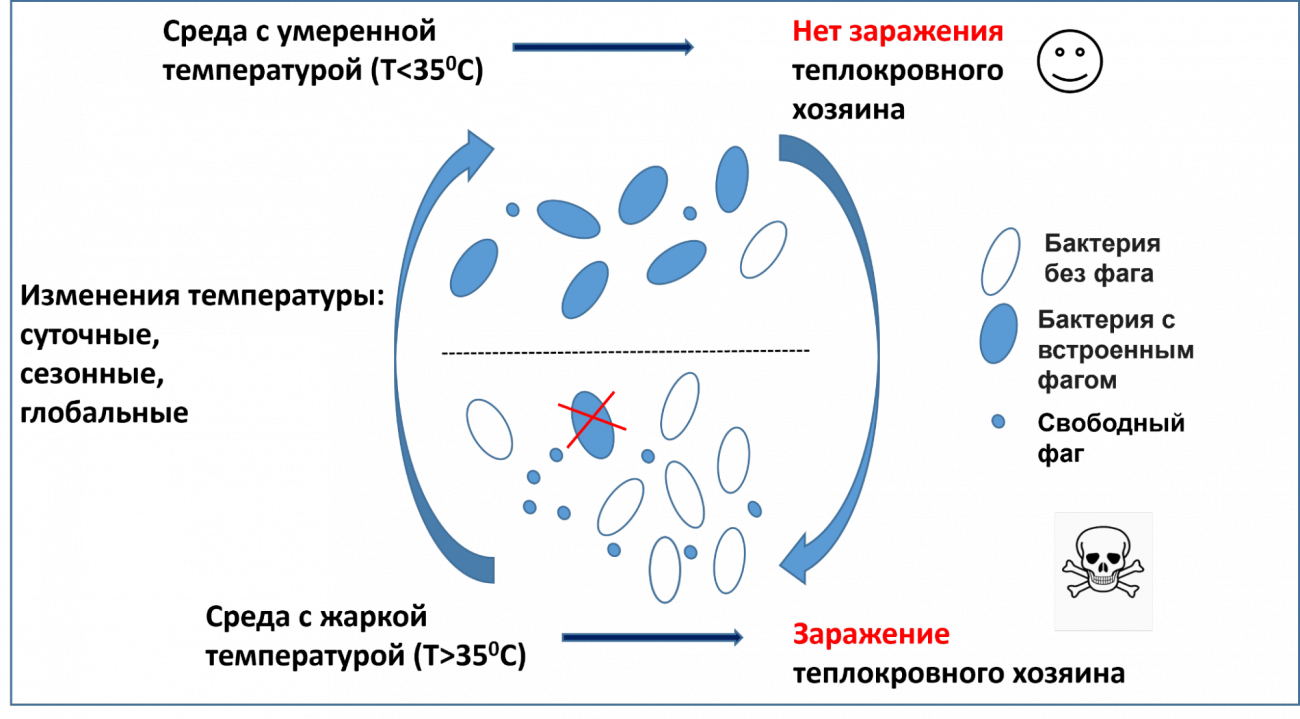

Продолжающееся изменение климата и деятельность человека трансформируют динамику популяций патогенных бактерий в естественной среде, увеличивая риск инфекционных заболеваний. Среди ключевых механизмов амплификации численности бактерий - нарушение их естественной регуляции фагами (бактериальными вирусами). Некоторые фаги, контролирующие патогенные бактерии, характеризуются температурно-зависимой лизогенией. В этом случае тип инфекции фагом бактерии (литический или лизогенный) определяется температурой среды. В частности, при высоких температурах фаги заражают бактериальные клетки и проходят литический цикл, что приводит к лизису инфицированных клеток и высвобождению свободных фагов. Однако при более низких температурах фаги в основном лизогенизируют своего хозяина: при этом фаг остается внутри бактериальной клетки, не вызывая ее лизиса. Температурно-зависимая лизогения схематически представлена на рисунке.

Наиболее известным примером температурно-зависимой лизогении является система, включающая высокопатогенную бактерию Burkholderia pseudomallei и фаг AMP1. B. pseudomallei вызывает мелиоидоз, чрезвычайно опасное заболевание в Юго-Восточной Азии, и других тропических/субтропических регионах планеты (около 90000 смертей в год). Заражение человека происходит путем получения бактерий без фагов из окружающей среды, тогда как попадание лизогенизированного патогена внутрь теплокровного хозяина будет представлять гораздо меньший риск. Действительно, в теплой среде внутри хозяина (с температурой > 350C), в лизогенизированных фагом бактериях произойдет переключение на литический цикл инфекции с конечным лизисом патогена, таким образом не причиняя вреда хозяину (человеку). До недавнего времени регулирование плотности B. pseudomallei фагами в окружающей среде и роль фагов в инфекционности патогена в значительной степени игнорировались в научной литературе. Однако имеющиеся эмпирические данные свидетельствуют о том, что фаги потенциально могут контролировать плотность B. pseudomallei в воде или почве. Переключение между типами инфекционных циклов в рассматриваемой системе возникает при 350C, поэтому в географических районах, где температура колеблется около данной критической величины, дальнейшее потепление из-за глобального изменения климата может привести к доминированию патогенов без фагов, что приведет к расширению эндемичных зон мелиоидоза.

Используя математическое моделирование, коллектив ученых, включая старшего научного сотрудника Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН (ИПЭЭ РАН) А.Ю. Морозова, изучил, как изменение климата и использование стандартных методов ведения сельского хозяйства влияют на взаимодействие бактерий с фагом, характеризуемым температурно-зависимой лизогенией.

“С помощью математического моделирования производился прогноз динамики системы фаг-патоген в Таиланде на период 2024-2044 гг (в этой стране особенно свирепствует мелиоидоз). Рассматривались как однородные по пространству, так и пространственно-неоднородные математические модели для имитации динамики популяции B. pseudomallei в поверхностных водах рисовых полей и в почве Таиланда”, - рассказал А.Ю. Морозов.

Компьютерные расчеты на базе модели предсказывают резкое увеличение плотности патогена из-за менее эффективного контроля со стороны фага, вызванного глобальным потеплением. Моделирование также предсказывает, что некоторые из современных методов ведения сельского хозяйства (например, активное использование гербицидов) могут повысить риск приобретения мелиоидоза за счет изменения плотности патогена в окружающей среде.

Результаты опубликованы в журнале Scientific Reports. Morozov, A., Ageel, A., Bates, A. and Galyov, E., 2025. Modelling the effects of climate change on the interaction between bacteria and phages with a temperature-dependent lifecycle switch. // Scientific Reports, 15(1), p.6428, doi.org/10.1038/s41598-025-89307-3