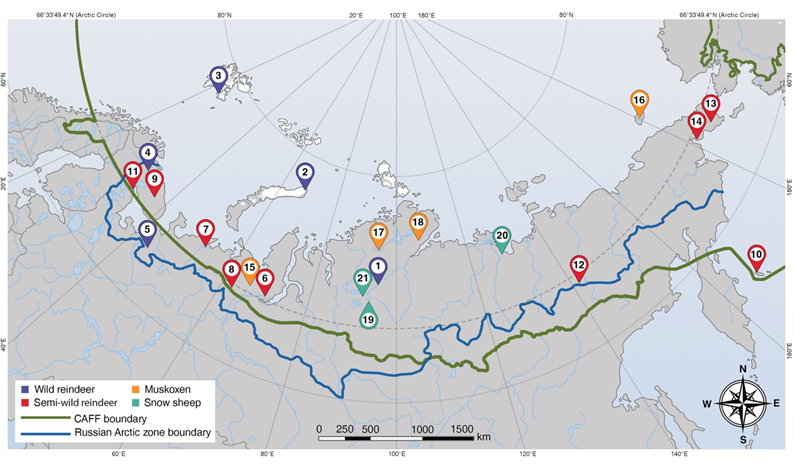

1. Было изучено биологическое разнообразие паразитических червей у арктических копытных: домашнего и дикого северного оленя, овцебыка и снежного барана. Первое за 60 лет исследование с помощью современных методов привело к обнаружению паразитов, ранее не встречавшихся в Палеарктике. Рассматривается версия о возможном их заносе из Северной Америки вместе с овцебыками, ввезенными в страну в 70-е годы. Полученная информация носит не только фундаментальный характер, но и служит основой для составления плана противопаразитарных мероприятий в северном оленеводстве (Доктрина продовольственной безопасности) и в программах по сохранению животных редких видов (Национальный проект «Экология»). Это важно как для коренных малочисленных народов севера и потребителей продукции северного оленеводства, так и для благополучия копытных в заповедниках.

Ссылка на публикацию: https://doi.org/10.3390/d15050672

Публикация: Diversity and Distribution of Helminths in Wild Ruminants of the Russian Arctic: Reindeer (Rangifer tarandus), Muskoxen (Ovibos moschatus), and Snow Sheep (Ovis nivicola) / O. A. Loginova, S. B. Rozenfeld; T. P. Sipko, I. A. Mizin, D. V. Panchenko, K. A. Laishev, M. G. Bondar, L. A. Kolpashchikov, A. R. Gruzdev, P. S. Kulemeev, D. I. Litovka, M. N. Semerikova, V. N. Mamontov, E. G. Mamaev, S. E. Spiridonov // Diversity. – 2023. – № 15. – p. 672.

2. Научные сотрудники Центра Паразитологии ИПЭЭ РАН совместно со специалистами из «Объединённой дирекции заповедников Таймыра» провели исследование фекалий диких северных оленей (Rangifer tarandus), чтобы выяснить, какие гельминты у них паразитируют. Помимо паразитических нематод желудочно-кишечного тракта отряда Strongylida (обнаруженных в стадии яиц и живых личинок), характерных для всех жвачных, и трематод рода Paramphistomum (яйца), типичных для северных оленей, были обнаружены личинки нематод семейства Protostrongylidae, относящиеся к видам Varestrongylus eleguneniensis и Orthostrongylus macrotis. Оба эти вида регистрированы в Палеарктике впервые, а последний – впервые встречен у северного оленя. Эти гельминты паразитируют в дыхательной системе и потенциально могут угрожать таймырской популяции.

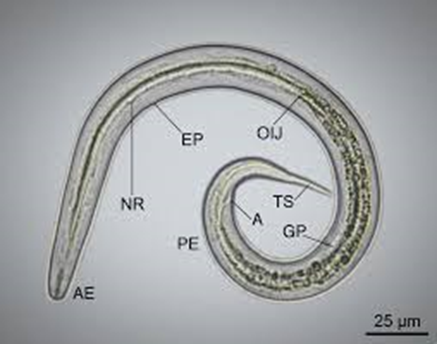

Опубликовано: Loginova, O.A., Kolpashchikov, L.A. & Spiridonov, S.E. First report of Orthostrongylus sp. (Nematoda: Protostrongylidae) in wild reindeer (Rangifer tarandus) from the Taimyr,

https://doi.org/10.1007/s00436-022-07754-7

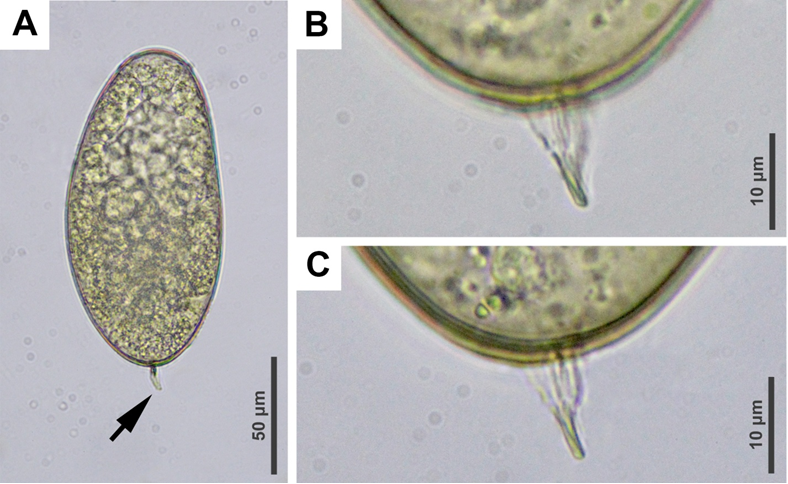

3. Показано, что митохондриальные геномы волосатиков обогащены длинными инвертированными повторами, которые встроены в кодирующие последовательности их генов. Это совершенно необычная особенность волосатиков, отмеченная пока только для организмов этого типа Животного царства. Получены и аннотированы повторы в митохондриальном геноме волосатика Parachordodes pustulosus. С использованием геномных и транскриптомных библиотек было исследовано влияние инвертированных повторов на покрытие митохондриального генома. Выраженные падения покрытия чтения совпадают с областями, содержащими длинные инвертированные повторы, обозначая «слепые пятна» библиотек коротких фрагментов ДНК и РНК. Филогенетический вывод на основе новых данных выявляет многочисленные разногласия между традиционной системой Nematomorpha и молекулярными данными.

Nikolaeva O.V., Beregova A.M., Efeykin B.D., Miroliubova T.S., Zhuravlev A.Yu., IvantsovA.Yu., Mikhailov K.V., Spiridonov S.E., Aleoshin V.V., 2023. Expression of Hairpin-Enriched Mitochondrial DNA in Two Hairworm Species (Nematomorpha) // International Journal of Molecular Sciences. V. 24. №14:11411. https://doi.org/10.3390/ijms241411411.

4. Получен патент № 2787526 Российская Федерация, МПК A61B 10/00 (2006.01), СПК A61B 10/00 (2022.08). Способ топографического ориентирования для обнаружения нервного кольца у личинок паразитических нематод отряда Strongylida : № 2022111459 : заявл. 27.04.2022 : опубл. 10.01.2023 / Логинова О.А. ; заявитель ИПЭЭ РАН – 11 с. : ил.

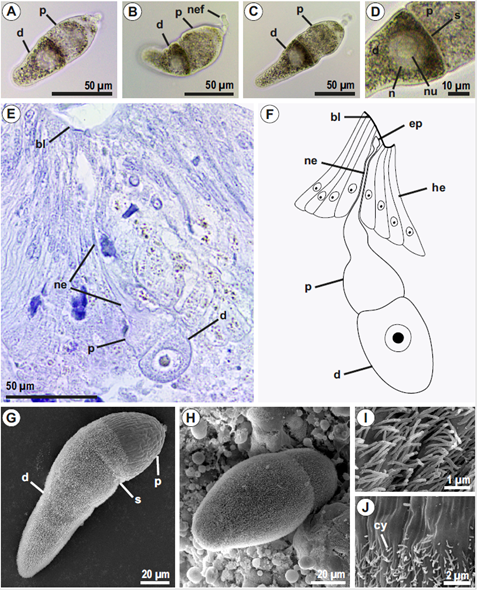

5. Проведено первое молекулярно-филогенетическое исследование специфичных паразитов губоногих многоножек – грегарин семейств Dactylophoridae и Trichorhynchidae. Достоверно показано, что эти две группы вместе представляют собой отдельную раннюю эволюционную линию наземных грегарин, и предложен диагноз нового надсемейства – Dactylophoroidea (Рис. 1). Кроме того, описан новый вид для рода Trichorhynchus – Trichorhynchus efeykini sp. n. (Рис.1), второй вид для всего семейства и рода, и первый описанный за последние 140 лет.

Опубликовано: Tatiana S. Miroliubova, Kirill V. Mikhailov, Timur G. Simdyanov, Vladimir V. Aleoshin,

6. Сотрудники лаборатории исследовали печёночную двуустку (Fasciola hepatica). Этот паразитический червь, обитающий в печени травоядных и человека, известен на всех обитаемых континентах. Ежегодно риску заражения им подвергаются до 180 миллионов человек и более 700 миллионов животных. Основным методом прижизненной диагностики фасциолеза является обнаружение яиц в экскрементах. Казалось бы, внешний вид яйца за минувшие столетия должен был быть изучен во всех подробностях. Однако выяснилось, что это не так. У некоторых яиц фасциолы удалось обнаружить «хвостики», которые, как считалось ранее, есть только у гигантской печёночной двуустки (Fascioloides magna). Полученные описания и изображения детально отражают строение яиц фасциолы и должны помочь медикам и ветеринарам всего мира в диагностике фасциолёза. Ссылка на публикацию: https://doi.org/10.1016/j.fawpar.2024.e00237

Публикация: Updates on egg morphology, host range, and distribution / O. Loginova, B. Efeykin, A. Krutikova, I. Mizin, S. Spiridonov // Food and Waterborne Parasitology. – 2024. – №