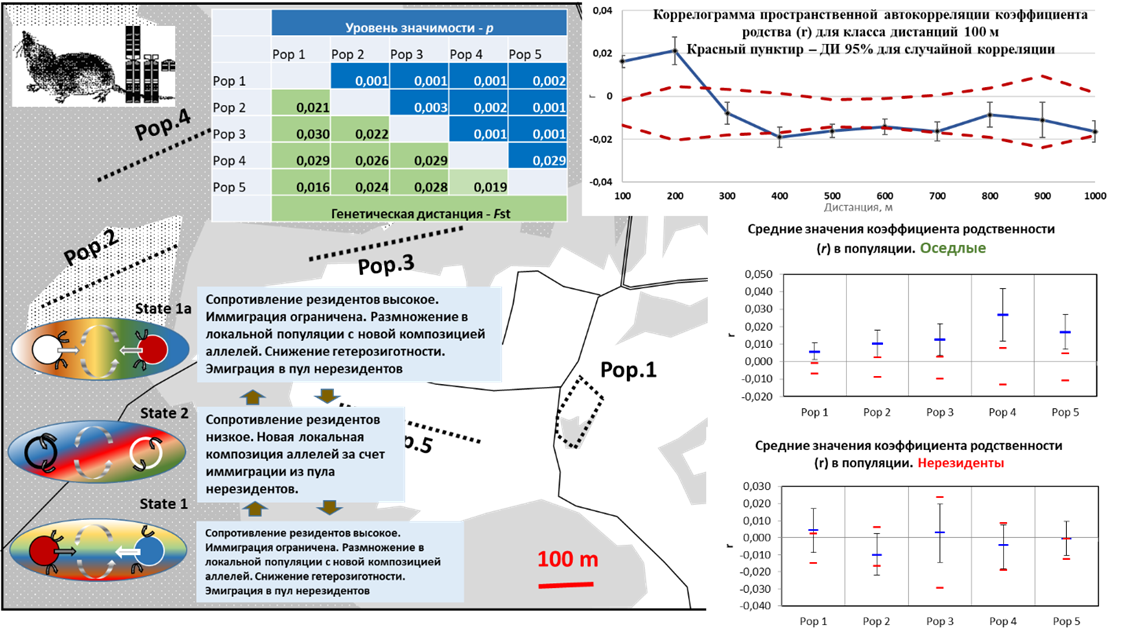

1. Понимание природы пространственно-генетической гетерогенности населения – актуальная проблема современных эколого-эволюционных исследований. Нами впервые обнаружено флуктуирующее, высоко достоверное генетическое структурирование популяций обыкновенных бурозубок на коротких (< 300 м) дистанциях за счет периодических изменений соотношением оседлого и нерезидентного населения. Предложена схема, объясняющая флуктуацию генетической структуры. Поскольку набор аллелей в локальной группировке в каждом цикле образуется случайным образом, корреляция генетической и географической дистанций отсутствует. Флуктуирующая пространственно-генетическая структура способствует сохранению в популяции редких аллелей, высокого аллельного α разнообразия и хорошо объясняет равные по рангу различия выборок одной и различных хромосомных рас. Таким образом, у видов с флуктуирующей пространственно-генетической структурой наличие значимых различий в частотах генетических маркеров может не свидетельствовать об их генетической изолированности.

Опубликовано: Shchipanov, N. A., Artamonov, A. V., Titov, S. V., Pavlova, S. V. 2023. Fluctuating fine-scale spatial genetic structure in the common shrews (Eulipotyphla, Mammalia) // Integrative Zoology. V. 18. № 3. P. 469-492.

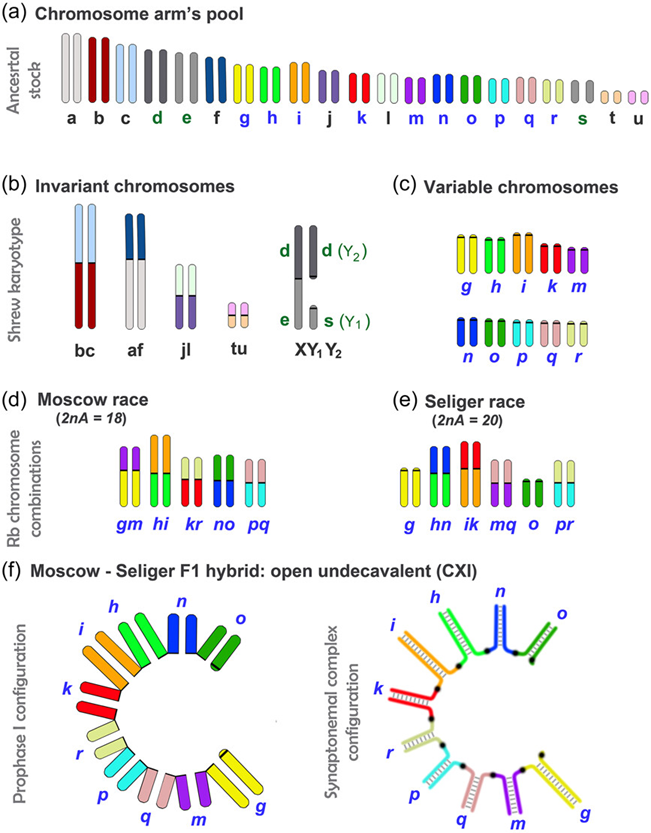

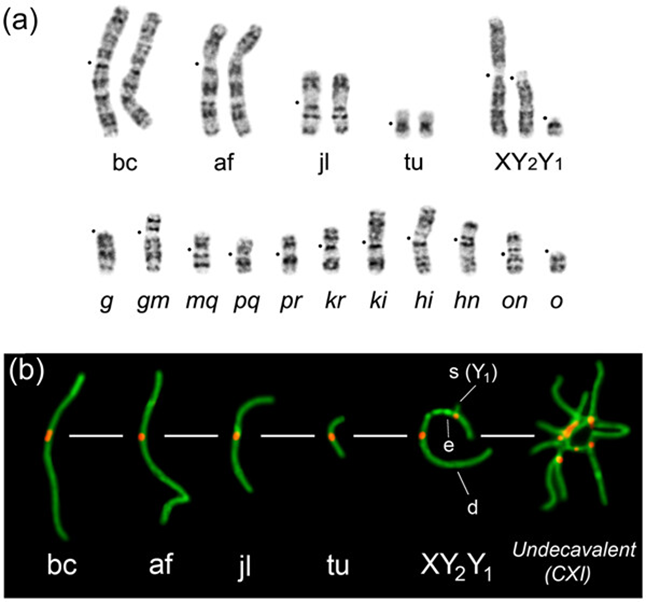

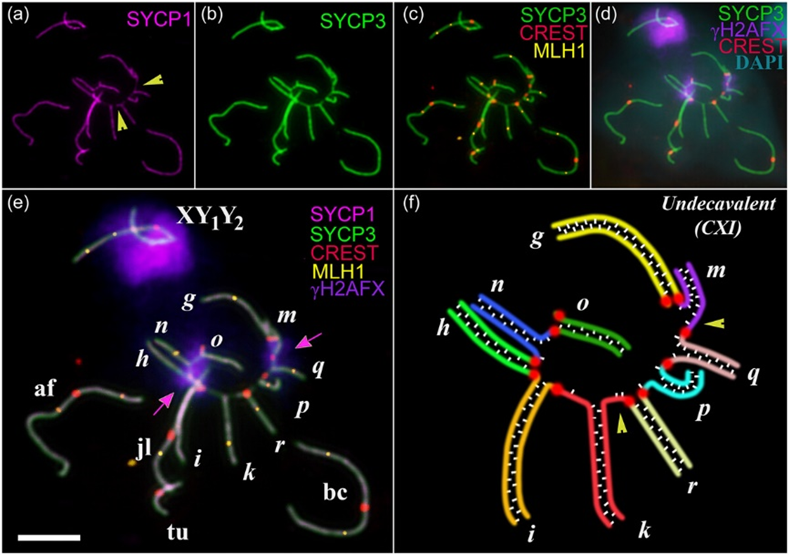

2. Концепция хромосомного видообразования подразумевает, что гетерозиготы с множественными хромосомными транслокациями могут проявлять признаки сниженной фертильности или быть стерильными. Впервые проведенный анализ синапсиса и рекомбинации хромосом, а также мейотического сайленсинга хроматина в асинаптированных районах хромосом у гетерозиготных по множественным Rb транслокациям самцов обыкновенной бурозубки (Sorex araneus) из гибридной зоны Москва-Селигер показал, что несмотря на некоторые выявленные в сперматоцитах аномалии (ассоциации хромосом, удлинение центромер и отсутствие рекомбинационных узелков в некоторых плечах мультивалента), в целом наблюдается упорядоченный синапсис всех хромосом, включая 11 монобрахиальных гомологов, составляющих мультивалент CXI. Также на прогресс мейоза у гибридов косвенно указывает большое количество морфологически нормальных сперматозоидов. Возможно, что сниженная «строгость» контрольных точек пахитены мейоза приводит к тому, что даже очень длинные мейотические конфигурации не вызывают полной стерильности сложных межрасовых гетерозигот.

Опубликовано: Matveevsky S. N., Kolomiets O. L., Shchipanov N. A., Pavlova S. V. Natural male hybrid common shrews with a very long chromosomal multivalent at meiosis appear not to be completely sterile // JEZ Part B: Molecular and Developmental Evolution, 1-14. DOI: 10.1002/jez.b.23232. Q1

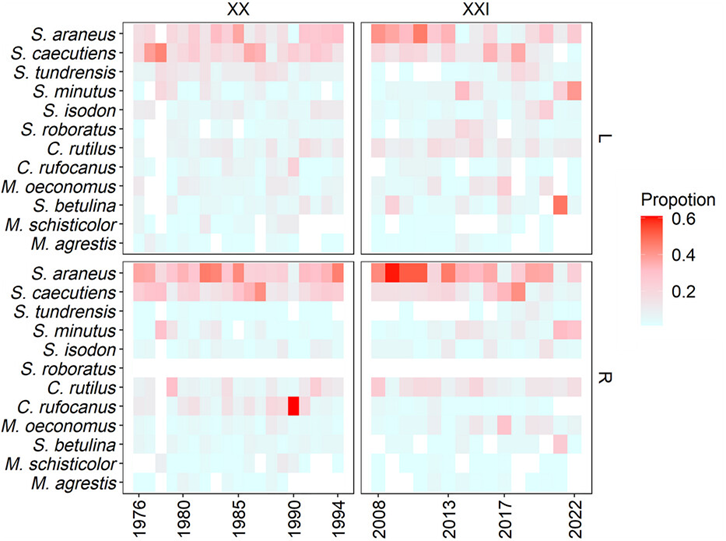

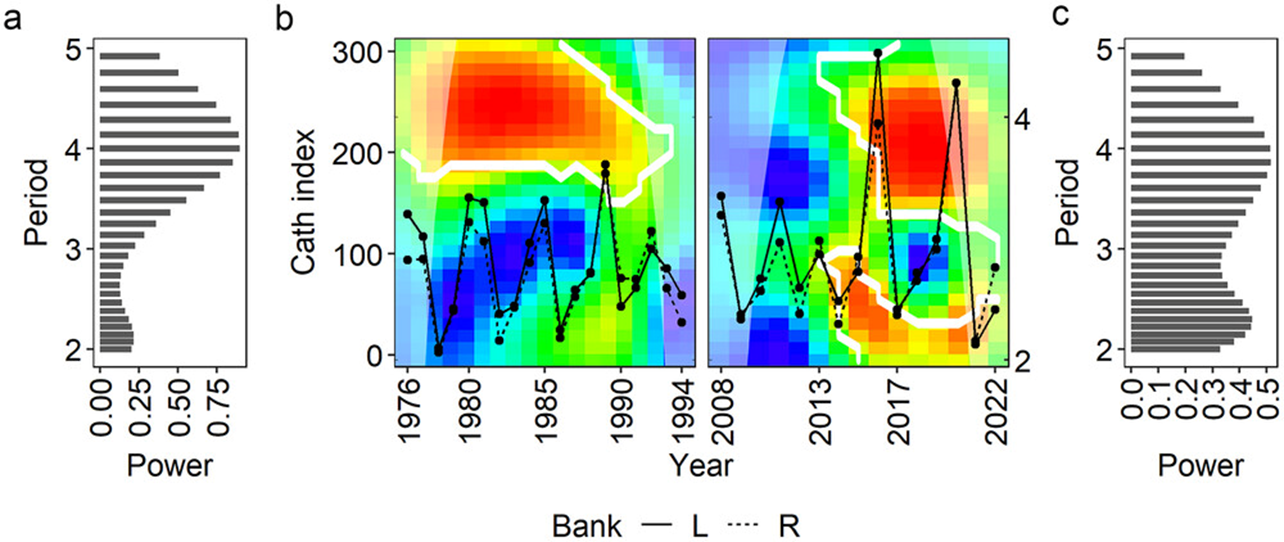

3. Мелкие млекопитающие – важный компонент экосистем, обладающий значительной биомассой и оказывающий существенное влияние как на функционирование экосистемы в целом, так и на отдельные ее компоненты. Изменения в популяционной динамике задолго до трансформации ареала вида могут дать информацию о появлении последствий климатических изменений. Был проанализирован характер динамики численности популяций видов, входящих в состав сообщества мелких млекопитающих окрестностей Енисейской экологической станции “Мирное” ИПЭЭ им. А.Н. Северцова РАН за 1976-2022 годы. В XX в. динамика численности сообщества и ряда видов характеризовалась четырехлетней периодичностью. Тип динамики сменился на флуктуирующий к девяностым годам, однако к 2022 году у четырех видов и у сообщества в целом проявилась тенденция к восстановлению популяционных циклов. Подобная тенденция наблюдалась и другими исследователями, что может говорить о некоторой стабилизации климатических изменений.

Yakushov V.D., Sheftel B.I., 2023. Are population cycles recovering? // Integrative Zoology. 0: 1–10. Q1

4. В Калмыкии опустынивание привело к расширению ареала пустынного вида грызунов – полуденной песчанки, колонизирующей новые пространства. Что отличает колонистов, оказавшихся в новых и незнакомых условиях, от их сородичей в материнской популяции?

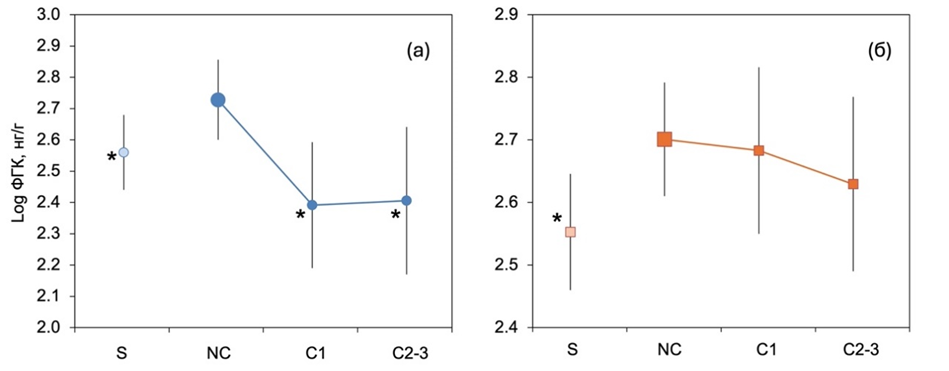

Уровень стресса у первых колонистов (пионеров) оказался выше и у самцов, и у самок. Однако, у самцов стресс-реактивность упала до уровня в материнской популяции уже через год, тогда как у самок оставалась высокой и в последующих поколениях колонистов (рис. 1).

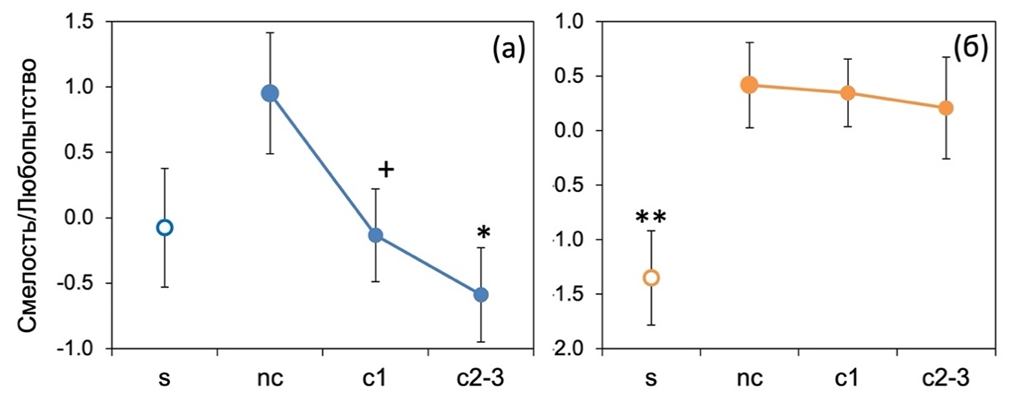

И самцы, и самки первых колонистов оказались смелее и любопытнее (рис. 2). Однако, самцы-колонисты уже через год стали такими же робкими, как и самцы в материнской популяции. Напротив, самки-колонисты оставались смелыми в последующих поколениях.

Таким образом, впервые в мире показано, что на переднем крае расширяющегося ареала оказываются гибкие в своей реакции на изменение условий самцы и «особенные», не типичные для материнской популяции, самки: смелые, любопытные и стресс-реактивные. Для филопатричных самок млекопитающих переселение за пределы знакомой экологической и социальной среды представляет собой особый вызов и требует особых свойств

Tchabovsky et al. 2024, J Comparative Physiology B, Q2, IF = 1.7; Tchabovsky et al. 2024. Royal Society Open Science, Q1, IF=2.9). (Чабовский А.В.)

5. Исследования репродуктивных циклов животных играют ключевую роль в понимании механизмов популяционных и эволюционных процессов, а также имеют прикладное значение в сфере менеджмента популяций. Впервые с помощью цитологических методов, гормонального анализа и телеметрии исследован репродуктивный цикл у самок жёлтого суслика (Spermophilus fulvus) в природе. Четыре стадии цикла (проэструс, эструс, метэструс и анэструс) быстро сменяли друг друга, так что беременность наступала в первые трое суток после выхода самки из спячки. В сочетании с ранним созреванием молодых самок это указывает на ускоренное протекание основных жизненных процессов у S. fulvus по сравнению с близкими видами. Выявленные стабильные различия между особями в уровне половых гормонов между могут указывать на физиологическую разнокачественность особей в популяции. Полученные результаты вносят вклад в теорию жизненных циклов и репродуктивную биологию млекопитающих.

Vasilieva et al. 2024, Mammalian Biology, Q1. https://doi.org/10.1007/s42991-023-00387-y

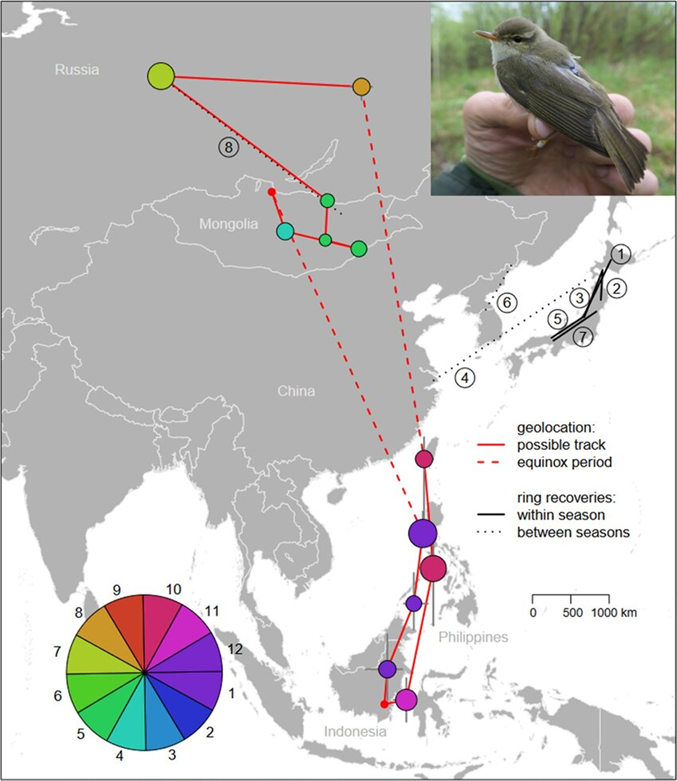

6. Восточно-Азиатский путь миграций птиц наименее изучен. Получены первые данные геолокационного отслеживания таловки (Phylloscopus borealis), гнездящейся в Центральной Сибири, на пути через Восточную Сибирь, Монголию, Китай и Тайвань к местам зимовки на Филиппинах и в Индонезии и обратно. Единичные случаи обнаружения окольцованных птиц подтверждают этот маршрут.

Бурский О.В.; Heim et al. 2024, Journal of Ornithology, Q2. https://doi.org/10.1007/s10336-024-02146-3

7. Мониторинг мелких млекопитающих в постагрогенном лесу обнаружил нелинейную трансформацию сообщества: резкий переход от «лугового» к «лесному» типу сообщества при зарастании полей. Триггером стала самая сильная за последнее столетие засуха 2010 г. Скачкообразный переход от одного типа сообщества мелких млекопитающих к другому при постепенном изменении растительности в ходе сукцессии – еще один редкий пример порогового эффекта «экологической упругости» (resilience) над организменных биосистем, вызывающего резкие и мало предсказуемые смены режимов в их динамике.

Щипанов, Калинин 2024, Известия РАН). https://doi.org/10.31857/S1026347024020081