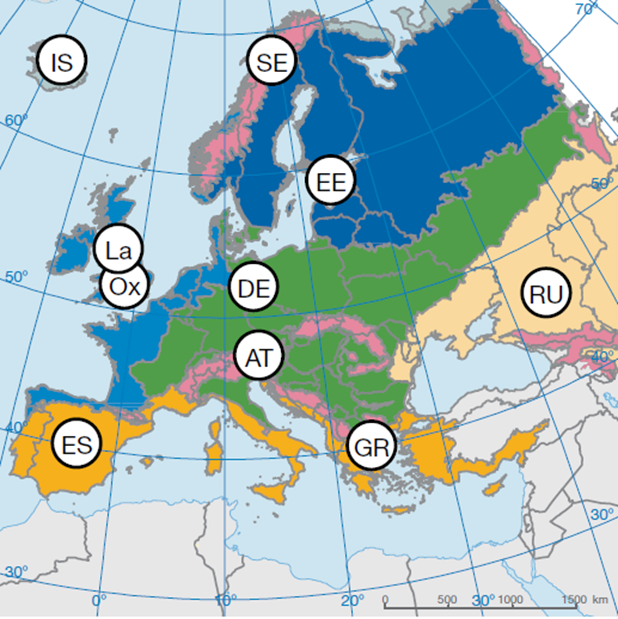

1. Экстремальные погодные явления, такие как экстремальная жара, засухи, наводнения и заморозки, становятся все более распространенными из-за глобального потепления, понимание того, как реагируют почвенные микробы, имеющие решающее значение для функционирования экосистем, было задачей исследования. Микроорганизмы играют ключевую роль в таких природных процессах, как круговорот углерода, который помогает определить, сколько углерода хранится в почве и сколько выбрасывается в атмосферу в виде углекислого газа, основного фактора глобального потепления. Образцы почвы с 30 лугов в 10 странах Европы были подвержены воздействию имитированных экстремальных погодных явлений в контролируемых лабораторных условиях, чтобы выяснить, как отреагируют микробы. Показано, что микробные сообщества в почвах из разных частей Европы по-разному реагировали на экстремальные явления. Например, почвы из более прохладного, влажного климата были особенно уязвимы для волн тепла и засух, в то время как почвы из засушливых регионов больше страдали от наводнений. Микробы могут «приостанавливать» свою активность и впадать в неактивное состояние — по сути, пережидая сложные условия — при любых погодных условиях.

Knight, C.G., Nicolitch, O., Griffiths, R.I., Goodall, T., Jones, B., Weser, C., Langridge, H., Davison, J., Dellavalle, A., Eisenhauer, N., Gongalsky, K.B., Hector, A., Jardine, E., Kardol, P., Maestre, F.T., Schädler, M., Semchenko, M., Stevens, C., Tsiafouli, M.Α., Vilhelmsson, O., Wanek, W., De Vries, F.T., 2024. Soil microbiomes show consistent and predictable responses to extreme events // Nature. 2024. – V. 636. – P. 690–696. https://www.nature.com/articles/s41586-024-08185-3

2. Анализ долгосрочных тенденций в 923 сообществах наземных насекомых, мониторинг которых приводился в 106 публикациях, показал, что с течением времени наблюдалось снижение численности изначально многочисленных видов, но не количества редких видов. На уровне популяций было обнаружено, что виды, которые были наиболее многочисленны в начале временного ряда, показали самое сильное среднее снижение. Численность редких видов в среднем также сокращалась, но это компенсировалось увеличением численности других видов. Результаты показывают, что наблюдаемое снижение общей численности насекомых в основном может быть объяснено повсеместным сокращением численности ранее многочисленных видов. Это противоречит распространенному мнению, что потеря биоразнообразия в основном характеризуется сокращением редких видов. Хотя результаты показывают, что фундаментальные изменения происходят в сообществах насекомых, важно признать, что они отражают только тенденции из тех точек, для которых доступны достаточные долгосрочные данные. Тем не менее, учитывая важность массовых видов в экосистемах, их общее сокращение, вероятно, будет иметь серьезные последствия для пищевых сетей и функционирования экосистем.

Опубликовано: van Klink R., Bowler D.E., Gongalsky K.B., Shen M., Swengel A.B., Chase J.M. 2024. Disproportionate declines of formerly abundant species underlie insect loss // Nature. Vol. 628. P. 359-364. https://www.nature.com/articles/s41586-023-06861-4

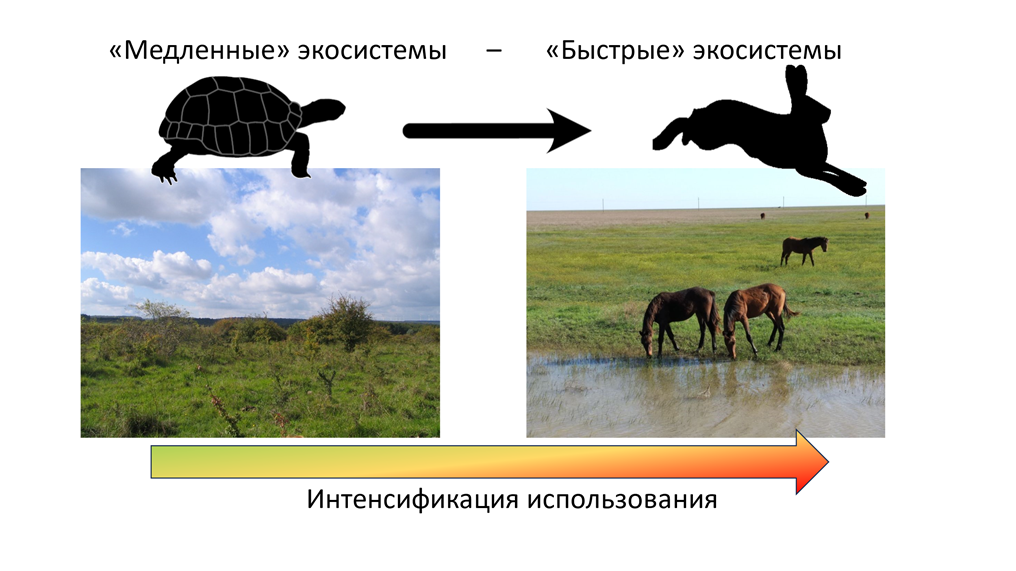

3. Проблема обеспечения устойчивости наземных экосистем при повышении интенсивности их использования в сельском хозяйстве является крайне актуальной в современном мире. В иссделовании состава и функционирования биоты на уровне отдельных организмов, видов и их целого сообщества установлено, что в случае интенсификации сельскохозяйственного использования травянистых экосистем, все большее функциональное значение в сообществах населяющих их наземных и подземных организмов приобретают виды и особи, характеризующиеся мелкими размерами и ускоренными функциональными процессами. Количественно показано для растений, летучих мышей, птиц, летающих насекомых и различных наземных и почвенных беспозвоночных на основании измерения различные морфологических и функциональных параметров (трейтов). В нарушенных экосистемах, наоборот, превалируют мелкие быстро передвигающиеся плодовитые виды с интенсивными физиологическими процессами (получившие название «быстрых» трейтов). Соответственно, экосистемы на слабо эксплуатируемых лугах и пастбищах являются «медленными», накапливающими в себе большой запас биомассы и отличающимися относительным замедлением процессов, а в случае интенсивного использования – «быстрыми» с пониженной биомассой, но ускоренным функционированием и реакцией на раздражители. За счет этого интенсивно использующиеся луга и пастбища могут эффективно сопротивляться полной деградации, так как быстрее восстанавливаются в случае дополнительного воздействия. Вскрытые механизмы обеспечения устойчивости лугов и пастбищ при интенсификации их использования человеком за счет ускорения их функционирования и смещения функциональной структуры сообществ в сторону «быстрых» трейтов показывают возможность системного решения фундаментальных проблем повышения функционирования наземных экосистем. В прикладной области это открытие указывает на новые подходы и перспективы в области развития зеленой экономики, основанные на дальнейшем внедрении природоподобных технологий, что приведет к повышению эффективности сельского хозяйства при одновременном сокращении химической нагрузки на агроценозы.

Опубликовано: Neyret M., Le Provost G., Boesing A.L., Schneider F.D., Baulechner D., Bergmann J., de Vries F.T., Fiore-Donno A.M., Geisen S., Goldmann K., Merges A., Saifutdinov R.A., Simons N.K., Tobias J.A., Zaitsev A.S., Gossner M.M., Jung K., Kandeler E., Krauss J., Penone C., Schloter M., Schulz S., Staab M., Wolters V., Apostolakis A., Birkhofer K., Boch S., Boeddinghaus R.S., Bolliger R., Bonkowski M., Buscot F., Dumack K., Fischer M., Gan H.Y., Heinze J., Hölzel N., John K., Klaus V.H., Kleinebecker T., Marhan S., Müller J., Renner S.C., Rillig M.C., Schenk N.V., Schöning I., Schrumpf M., Seibold S., Socher S.A., Solly E.F., Teuscher M., van Kleunen M., Wubet T., Manning P. // Nature Communications. – 2024. V. 15. – Paper 1251. https://doi.org/10.1038/s41467-024-45113-5

4. Животные, разлагающие растительный опад (сапрофаги), составляют важнейшую долю зоомассы на Земле, но мало используются человеком как потенциальный источник микроэлементов. Для оценки питательной ценности по микроэлементам были выбраны 30 видов беспозвоночных, полученных из природных экосистем Европейской России, а также ряд широко культивируемых видов из тропических регионов: тараканы (Blattodea), личинки и имаго жуков (Coleoptera), коллемболы (Collembola), многоножки (Diplopoda), личинки мух, включая черную львинку (Diptera), дождевые черви (Haplotaxida), мокрицы (Isopoda), сверчки (Orthoptera). Оценен их аминокислотный, микроэлементный и витаминный состав, определены таксономические различия в составе и соотношении микроэлементов, а также конкретные таксоны, естественно обогащённые микронутриентами, для дальнейшего рассмотрения в качестве потенциальных кормовых добавок. Наиболее перспективными видами признаны дождевые черви Lumbricus terrestris, Octolasion lacteum, и жук-носорог Oryctes nasicornis. (Заведующий лабораторией – д.б.н., профессор РАН Гонгальский К. Б.)

Опубликовано: Gongalsky K.B., Korobushkin D.I., Baratova L.A., Bastrakov A.I., Degtyarev M.I., Gorbunova A.Yu., Ksenofontov A.L., Lapa S.A., Lebedev I.M., Zaitsev A.S., 2023. Soil saprophages as an emerging global source of micronutrients // Journal of Insects as Food and Feed. V. 9. P. 1606-1613. (Q1, IF = 5.1).

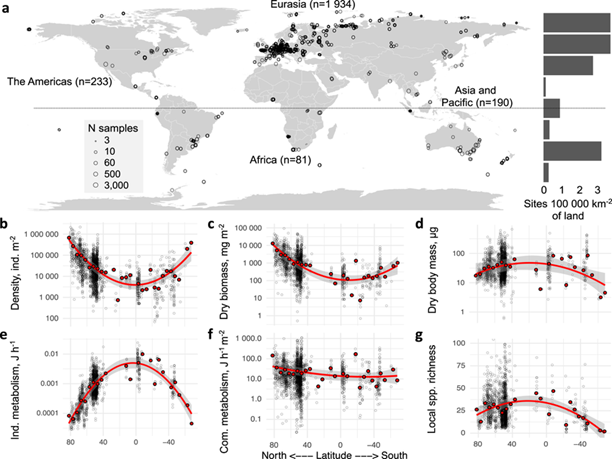

5. Опубликованы уникальные данные о глобальной экологической роли коллембол, или ногохвосток, в регуляции почвенного плодородия и энергетических процессов в наземных экосистемах. Согласно глобальному анализу, основанному на данных, полученных из 2470 участков, установлено, что биомасса коллембол эквивалентна 27,5 мегатоннам углерода, что в три раза больше биомассы наземных диких позвоночных животных. Примечательно, что, несмотря на 20-кратную разницу в биомассе между тундрой и тропиками, наблюдается постоянное использование энергии коллемболами вдоль широтных градиентов, на которое в основном влияют изменения температуры. Эти результаты указывают на потенциальное влияние потепления климата на фундаментальные показатели биоразнообразия почвы, что будет иметь последствия для реструктуризации наземных пищевых сетей и функционирования почвы. А.М. Потапов, Р.А. Сайфутдинов, А.Б. Бабенко – разные лаборатории).

Опубликовано: Potapov A.M., Guerra C.A., van den Hoogen J., Babenko A., Bellini B.C., Berg M.P., Chown S.L., Deharveng L., Kováč L., Kuznetsova N.A., Ponge J.-F., Potapov M.B., Russell D.J., Alexandre D., Saifutdinov R.A., et al.. Globally invariant metabolism but density-diversity mismatch in springtails // Nature Communications. 2023.– V. 14. – Article 674.

6. Проведен эксперимент в лабораторных микрокосмах с целью оценить возможность использования смеси литоральных энхитреид (Clitellata: Enchytraeidae) и дождевых червей Eisenia fetida для ускорения разложения доминирующих таксонов водорослей Белого моря (Fucus spp.) и Черного моря (Cystoseira spp.) при одновременном сокращении выбросов углекислого газа. Выявлено, что добавление смеси энхитреид и дождевых червей позволяет значительно ускорить разложение водорослей Cystoseira spp. Установлено, что копролиты дождевых червей представляют собой важный резервуар для концентрации морского углерода; в то же время, избирательное поедание бактерий литоральными энхитреидами на поверхности водорослей может повысить эффективность накопления углерода в почве за счет значительного снижения его потерь с углекислым газом. Результаты исследования представлены в публикации.

Опубликовано: Korobushkin D.I., Zaitsev A.S., Degtyarev M.I., Danilova M.A., Filimonova Zh. V., Guseva P.A., Pelgunova L.A., Pronina N.A., Tsurikov S.M., Vecherskii M.V., Volkova E.M., Zuev A.G., Saifutdinov R.A.,2023. Littoral enchytraeids and Eisenia fetida earthworms facilitate utilization of marine macroalgae as biofertilizers // Applied Soil Ecology. V. 188. P. 104882.

Опубликованы следующие учебные пособия:

Малхазова С.М., Гонгальский К.Б. Современная экология: Учебное пособие по курсу «Экология с основами биогеографии». М.: Леналенд. 2023. 200 с. ISBN 978-5-9710-9913-0

Терехова В. А. Биодиагностика и оценка воздействий на окружающую среду: учебное пособие. ГЕОС: Москва, 2023. – 102 с.

Рахлеева А.А., Терехова В.А., Гладкова М.М., Вавилова В.М., Кулачкова С.А., Розанова М.С., Батаков А.Д., Данилова М.А., Тригуб А.Г. Научная библиотека МГУ имени М.В. Ломоносова Москва, 2024. 21 с.

Terekhovа V.A., Kovaleva E.I., Kulachkova S.A., Rakhleeva A.A., Gorlenko M.V., Derevenets E.N., Sergeeva Yu D., Batakov А.D., Yakimenko O.S., Kozlov I.A. Principles of Biodiagnostics of Waste Hazards and Soil Health (Methodological Guide) ГЕОС Москва, ISBN 978-5-89118-889-1, 2024/ 64 с