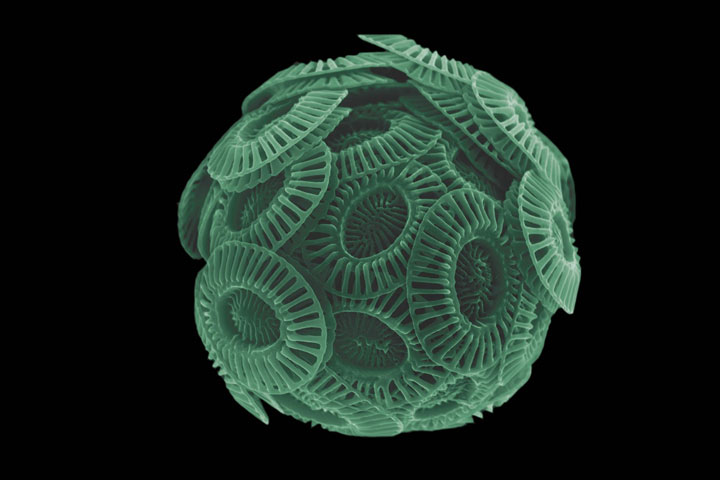

Фотография одноклеточной микроводоросли Emiliania huxleyi.

Источник: https://www.earthobservatory.nasa.gov/images/145151/beauty-and-a-burden-in-the-norwegian-sea

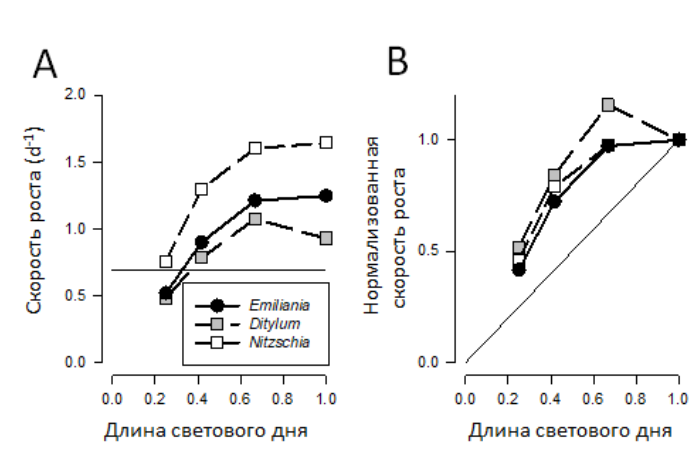

На долю планктонных одноклеточных водорослей приходится 50% глобальной фиксации углерода. Однако эти микроорганизмы сталкиваются с проблемой: примерно половину своей вегетационной жизни, в ночное время, они не способны фиксировать углерод и активно синтезировать протеины, что необходимо для фазы G1 (первая из трех фаз) клеточного цикла. Эмпирические данные свидетельствуют о том, что среднесуточный рост микроводорослей зависит от их способности быстро синтезировать органические вещества, однако при этом им необходимо иметь достаточное количество метаболитов в клетке. Приведенный рисунок показывает примеры экспериментальных зависимостей скоростей роста разных видов фитопланктона от длительности светового дня: видно, что эта зависимость нелинейна. Возникает фундаментальный вопрос об оптимальной физиологической конфигурации фототрофных организмов для поддержания такой активности при суточном цикле свет-темнота.

Источник: https://en.wikipedia.org/wiki/Ditylum_brightwellii

В совместной работе, выполненной учеными из Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН (ИПЭЭ РАН) (Россия) и Плимутской морской лаборатории (Великобритания), компьютерное моделирование применялось для исследования оптимизации фиксации углерода одноклеточными фототрофами. В основе предложенной методологии лежит концепция квот. в которой внутренним лимитирующим ресурсом является сам углерод, пропорциональный общей биомассе углерода организма. Предложенная упрощенная математическая модель клетки состоит из всего двух компартментов: метаболитного компартмента и компартмента синтеза органических углеродных соединений. Метаболитный компартмент обеспечивает синтез углеводородных соединений, однако он не требует дополнительного потребления углерода.

“Несмотря на относительную простоту предложенной модели, она способна воспроизводить общую картину роста при различной длине светового дня и демонстрирует снижение C-фиксации в послеполуденное время. Особый акцент в исследовании ставился на тестировании эффективности физиологической конфигурации клеток, приводящим к оптимальности их функционирования”, - рассказал Андрей Морозов, старший научный сотрудник ИПЭЭ РАН.

В работе показано, что хотя скорость C-фиксации (т.е. скорость преобразования неорганического углерода в органические вещества), необходимая для поддержания заданного потенциала роста, в целом линейно возрастает с отношением обратной пропорцией длины светового дня, связь с максимальным размером компартмента метаболитов относительно биомассы всего организма определяется отношением светового дня к времени удвоения организма. Таким образом, более быстрорастущим организмам требуется не только более высокая скорость усвоения ресурсов для заданного сочетания длительность светового дня и максимальной скорости роста, но и более высокая масса компартмента метаболитов.

Полученные результаты могут иметь решающее значение для понимания закономерностей географического распространения планктонных фототрофов в различных широтах в течение сезонов и могут повлиять на конкурентное преимущество организмов, которые будут расти в условиях сценариев изменения климата. В частности, модель предсказывает, что более крупные вакуолизированные организмы (например, диатомовые водоросли), имеющие больший метаболитный компартмент, могут иметь преимущество в таких ситуациях. С другой стороны, требование высокой массы компартмента метаболитов ограничивает конкурентоспособность быстрорастущих микроорганизмов более низкими широтами и/или более продолжительным световым днем.

Результаты опубликованы в журнале PLOS Computational Biology. Flynn, K.J. and Morozov, A.Y., 2025. Resource acquisition in diel cycles and the cost of growing quickly.// PLOS Computational Biology, 21(6), p.e1013132, doi.org/10.1371/journal.pcbi.1013132