Среди множества видов животных лишь немногие отказались от самцов и перешли к однополому размножению. Главное преимущество полового процесса заключается в обеспечении разнообразия потомства, а отказ от рекомбинации геномов разных особей у однополых видов значительно снижает генетическое и морфологическое разнообразие особей и провоцирует накопление вредных мутаций, отчего такие филогенетические линии постепенно вымирают. Хотя большинство исследователей полагает, что это тупиковый путь эволюции, приводящий лишь к кратковременному успеху, некоторые ученые ищут следы потока генов между однополыми и обоеполыми видами.

Клональные линии, размножающиеся без самцов, возникали многократно как у позвоночных, так и у беспозвоночных животных. Рыбы и некоторые амфибии пришли к размножению, при котором яйцеклетки однополых видов развиваются после стимуляции сперматозоидом близкого вида. Такой вариант размножения, при котором самки клональной формы паразитируют на самцах обоеполого вида, называется гиногенез. Рептилии уникальны тем, что около сорока видов из более чем 12 тысяч не требуют наличия самцов вовсе и могут существовать независимо от ближайших обоеполых родственников. Как правило такие однополые виды образуются в результате гибридизации. Это явление впервые было открыто И.С. Даревским на скальных ящерицах (Lacertidae) Кавказа, а после обнаружено у хлыстохвостых ящериц (Cnemidophorus), агамах-бабочках (Leiolepis), некоторых гекконах (Hemidactylus, Lepidodactylus, Heteronotia) и на некоторых других родах из Южной Америки, Азии и Австралии.

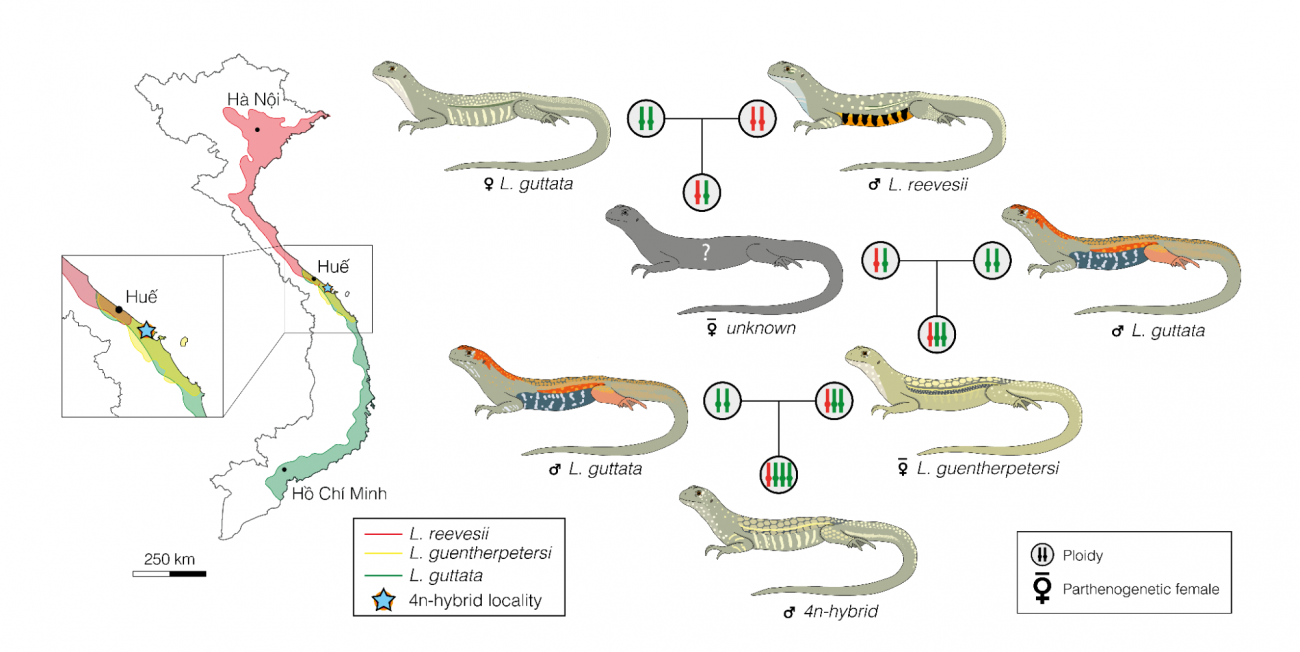

В 2022 году сотрудники Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН (ИПЭЭ РАН) начали проект, в рамках которого обратили внимание на агам-бабочек, обитающих в Юго-Восточной Азии. Была поставлена задача изучить разнообразие однополых филогенетических линий и определить их взаимоотношения с близкими обоеполыми видами. Для этого сотрудники ИПЭЭ РАН организовали экспедицию в центральный Вьетнам, где обитает один однополый вид – Leiolepis guentherpetersi, обладающий небольшим ареалом, расположенным в окрестностях Дананга и древней столицы Хуэ. Северней ареала L. guentherpetersi встречается отцовский для него вид L. reevesii, а южнее – материнский вид L. guttata. Тот факт, что L. guttata стала матерью для L. guentherpetersi был показан коллегами ранее на основании анализа митохондриальной ДНК и был подтвержден в данном исследовании.

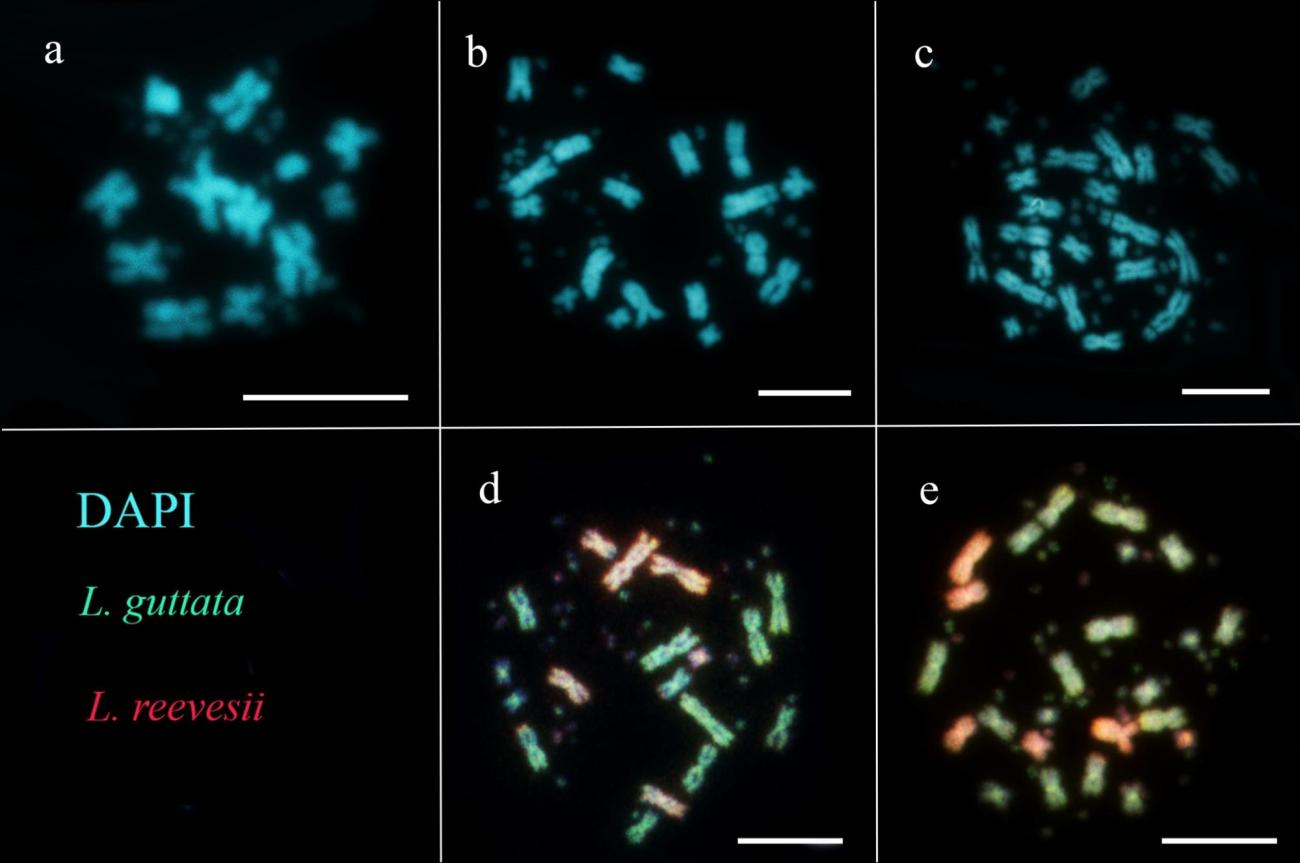

В результате анализа делящихся ядер партеногенетического вида L. guentherpetersi и близких к нему обоеполых видов ученые определили их хромосомный набор (рис. 2) и подтвердили, что L. guentherpetersi – триплоидный вид, возникший в результате повторной гибридизации диплоидного партеногенетика с одним из родителей. Однако с каким именно – оставалось загадкой, которую помогли разрешить чешские коллеги из из Карлова университета в Праге. С помощью метода сравнительной геномной гибридизации они выявили распределение видоспецифической ДНК родительских особей на хромосомах триплоидного партеногенетика. Оказалось, что L. guentherpetersi возник в результате возвратной гибридизации с самцом L. guttata, а не L. reevesii, как полагали ранее наши коллеги из США.

Весной 2023 года, на песчаном пляже неподалеку от Дананга, где сотрудники экспедиции выловили несколько особей однополого вида, обнаружили странного самца, напоминающего по своей окраске как самок однополого вида, так и самца L. guttata (рис. 1). Следует отметить, что самцы у партеногенетических ящериц иногда появляются спонтанно, поэтом нельзя было исключать, что это один из таких редких представителей мужской линии. Однако в ходе проверки этой гипотезы оказалось, что обнаруженная особь имела четыре набора хромосом (рис. 2c). Генетический анализ подтвердил происхождение пойманного самца в результате гибридизации между партеногенетическим видом L. guentherpetersi и одним из родительских видов. Чтобы выяснить, какой именно самец принял участие в появлении этой уникальной особи, был проведен анализ состава хромосом. В итоге выяснили, что у гибрида присутствует три генома от вида L. guttata и один от L. reevesii (рис. 2е). Таким образом удалось реконструировать историю его возникновения: самец L. guttata скрестился с самкой партеногенетического вида, в результате чего появилась тетраплоидная особь (рис. 3).

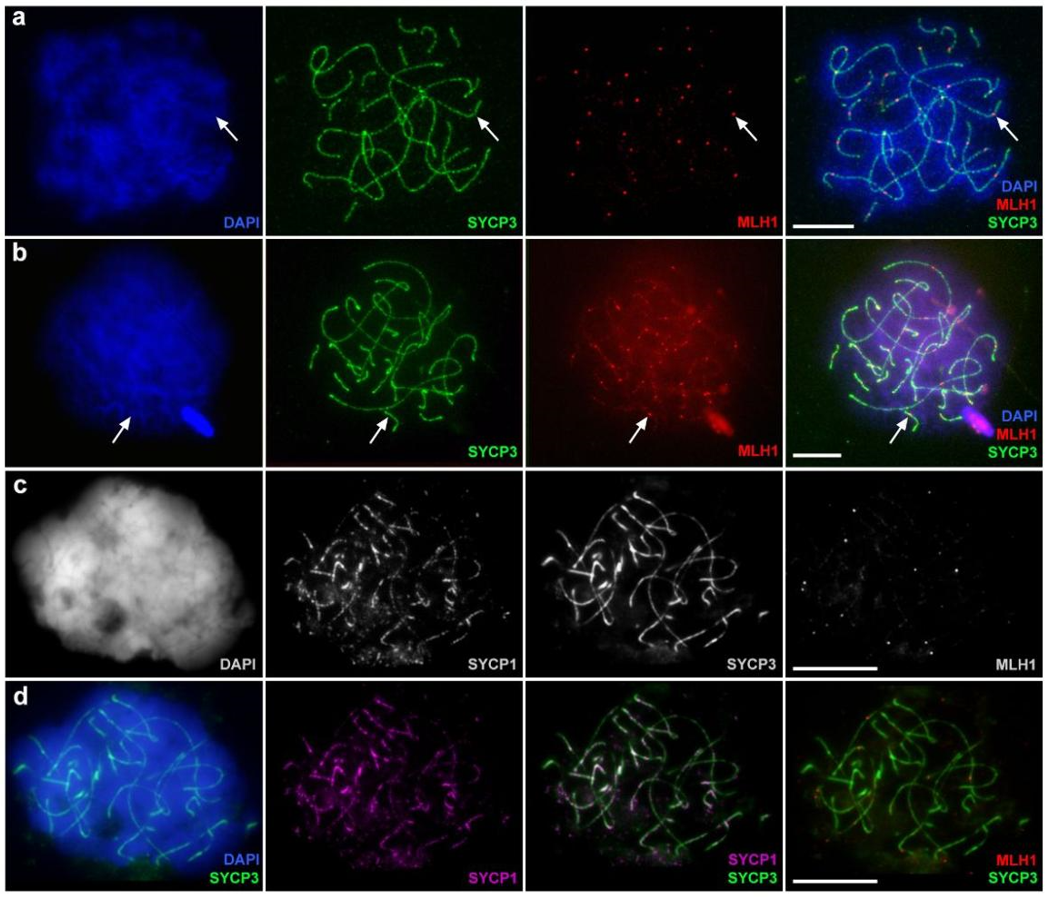

В исследовании сотрудники ИПЭЭ РАН впервые описали наличие тетраплоидной особи в роде агам-бабочек, что само по себе крайне важно. Однако главный вопрос заключается в том, способен ли этот самец участвовать в воспроизводстве. Семенники у него были развиты крайне слабо, а зрелых сперматозоидов не было вовсе, однако сперматоциты были выявлены. С помощью метода иммуноцитохимии было проанализировано всего 18 сперматоцитов. Часть клеток содержала полный набор белковых скелетов, формирующихся между гомологичными хромосомами, - синаптонемных комплексов (СК) (рис. 4). Несмотря на нормальное на первый взгляд течение мейоза, в бивалентах у тетраплоида было сниженное количество фокусов MLH1, белка мис-матч репарации ДНК, функция которой состоит в исправлении ошибок спаривания ДНК, т.е. в устранении неспаренных нуклеотидов. Отсутствие в бивалентах сигналов MLH1 может вести к нарушенной сегрегации хромосом и блоку развития таких клеток.

Весьма вероятно, что самец, в котором совмещается три генома от одного вида и один геном от другого вида, стерилен, поскольку не способен производить зрелые половые клетки из-за несовместимости геномов. Если это действительно так, то гибрдизация между триплоидными партеногенетическими линиями и самцами обоеполых видов, вероятно, не приводит к появлению фертильных видов, как это предполагали Б.Л. Астауров и И.С. Даревский. Однако чтобы наверняка это утверждать, необходимо провести анализ фертильности гибридов на большей выборке.

Ссылка на публикацию: Galoyan, E., Nazarov, R., Altmanová, M. et al. Natural repeated backcrosses lead to triploidy and tetraploidy in parthenogenetic butterfly lizards (Leiolepis: Agamidae). Sci Rep 15, 3094 (2025).

Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда, номер проекта: N22-14-00227(П).