1. Показана частичная утрата устойчивости растений томатов устойчивого гибрида F1 Шаганэ (гомозиготный по гену Mi-1) к M. incognita при повышенных температурах (32-36°C). При температуре 25°С (контроль), ген Mi-1 обеспечивал полную устойчивость к M. incognita - галлы на корнях отсутствовали. Обработка растений салициловой кислотой (СК) повышала устойчивость растений к нематоде при воздействии на растения повышенной температуры (32-36°C) на 50-60 %, при этом было отмечено модулирующее воздействие на уровень накопления транскриптов защитных генов: Mi1, и PR1, PR2, PR5. Полученные результаты дают основание считать, что СК является температурно-чувствительным компонентом в иммунной системе растений, с которым связана утрата устойчивости томатов к галловой нематоде при повышенной температуре.

2. На основании аналитического обзора современных данных о влиянии наночастиц (НЧ) на фитопаразитических нематод при исследовании in vitro, in planta и об их воздействии на инвазированные нематодами растения, отмечено, что наночастицы Ag, SiO2, ZnO, CuO, Si действуют как индукторы иммунитета растений к нематодам. Собраны и обобщены данные о роли и функциональном значении FMRFамид-подобных нейропептидов в локомоциях галловых нематод, нарушенных при действии НЧ.

3. Выявлены изменения содержания хлорофиллов у растений рода Mentha (мяты), зараженных галловой нематодой. Среднее содержание фотосинтетических пигментов (по 9 сортам) в инвазированных растениях было ниже, в сравнении со здоровыми. Снижение содержания количества хлорофиллов, в свою очередь оказывает отрицательное влияние на накопление вторичных метаболитов и приводит к существенному ухудшению качества лекарственного сырья.

4. При обследовании виноградников были отмечены нематоды вида Crossonema civellae, отличающиеся от типовых (Mehta and Raski, 1971). Их морфометрические признаки отличались меньшим количеством колец всего тела (36-45 против 40-48), более широкими первым и вторым кольцами (24-30 мкм и 21-27,5 мкм против 22-28 мкм и 19-24 мкм) и более широкими головками стилета (11,75-13,75 мкм против 9-10 мкм в поперечнике). Эти различия мы считаем внутривидовыми вариациями изученной популяции C. civellae из Армении.

5. На основании проведённых исследований показано, что заражение сосны нематодами вида Bursaphelenchus xylophilus может происходить через зараженные опилки. Таким образом, подтверждено, что опилки, содержащие B. xylophilus, являются еще одним путем распространения данного карантинного патогена.

6. Биопрепараты на основе спор штаммов грибов родов Beauveria и Metarhizium в борьбе с поражением картофеля стеблевой нематодой Ditylenchus destructor показали, что внесение спор в разных дозах не повлияло на распространенность дитиленхоза клубней картофеля. Следовательно, данные штаммы грибов не способны препятствовать заражению клубней картофеля нематодой Ditylenchus destructor. Исходя из результатов по среднему баллу поражения клубней картофеля дитиленхозом, видно, что штамм грибов из рода Metarhizium сумел снизить балл поражения, что может свидетельствовать о его способности замедлять развитие дитиленхоза клубня картофеля, тем самым увеличивая срок хранения полученной продукции. Штамм грибов рода Beauveria не показал эффективность в борьбе с дитиленхозом картофеля.

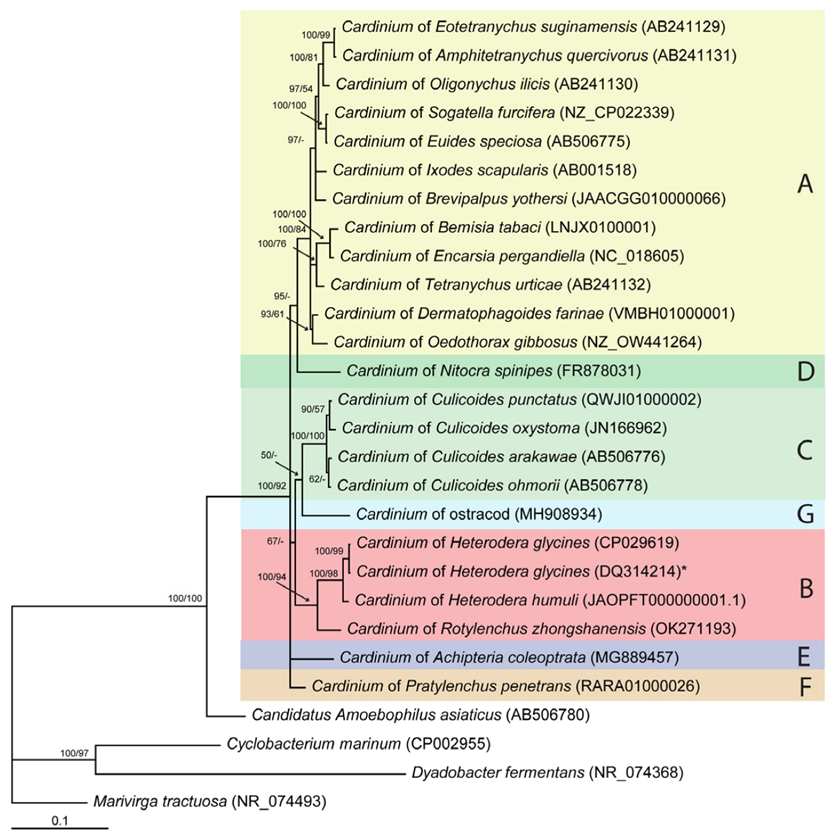

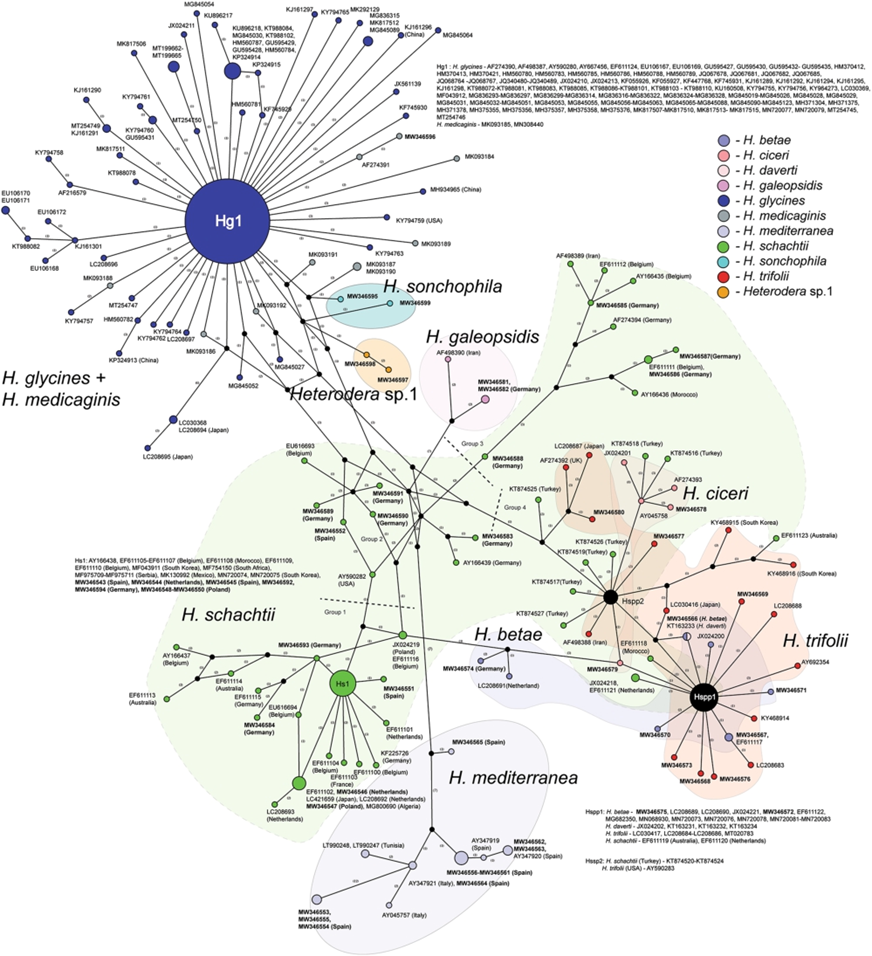

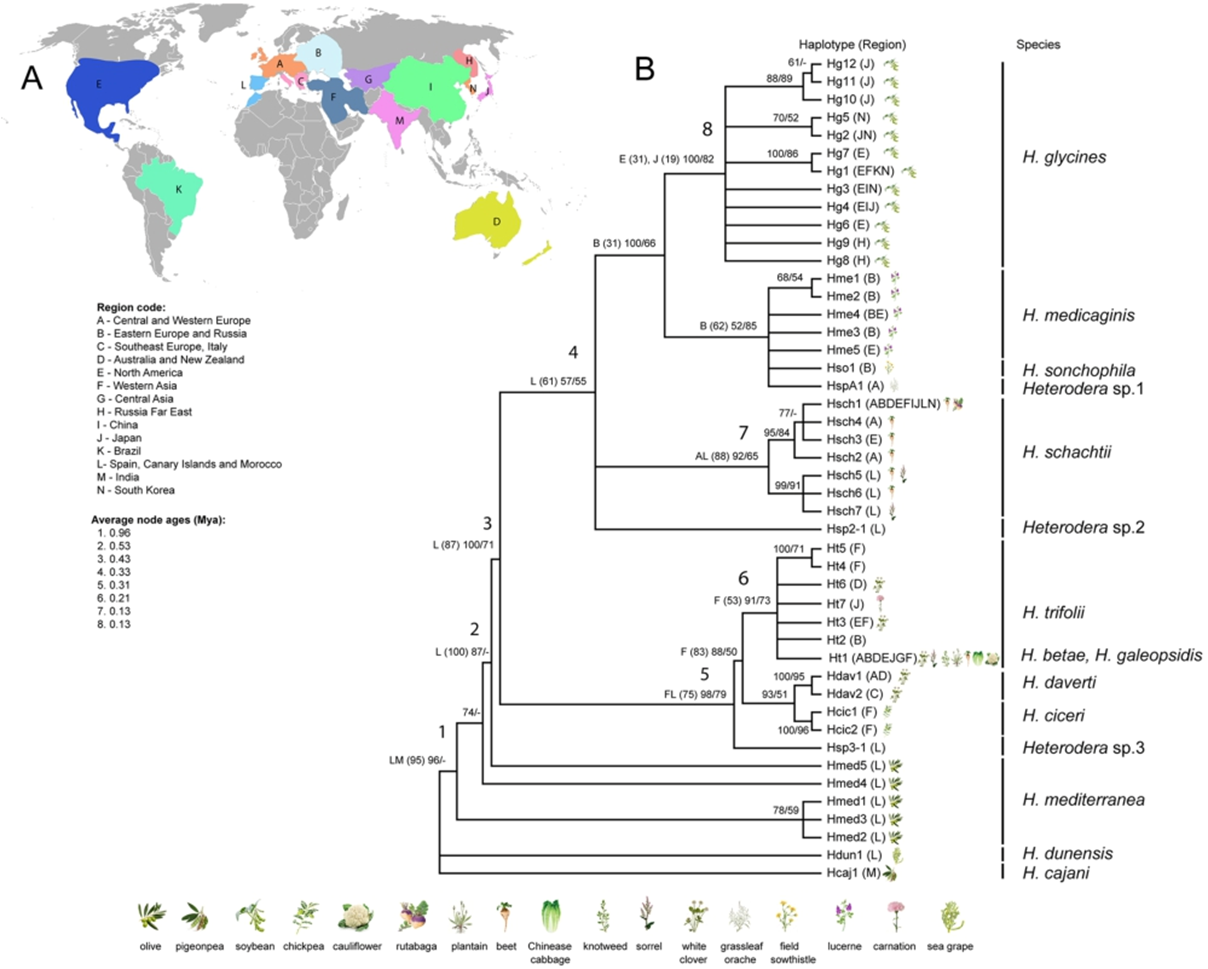

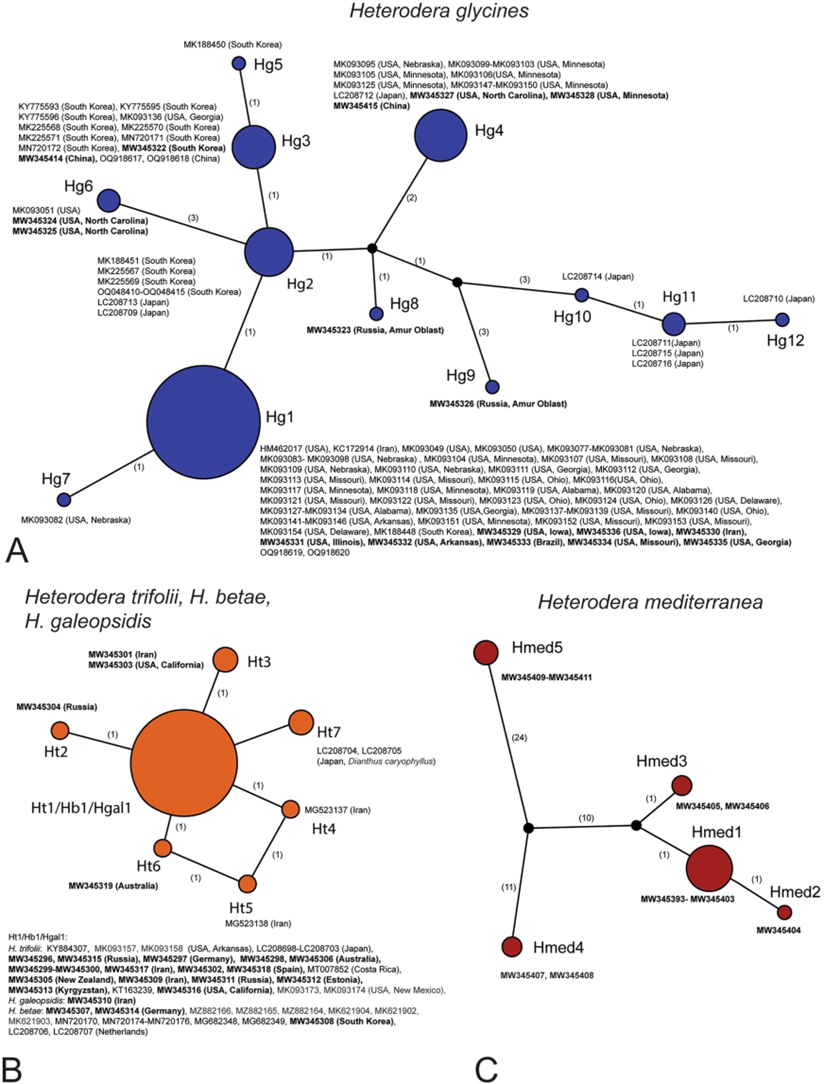

7. Получены новые данные о систематике нематод семейства Criconematidae и четырёх родов: Paratylenchus, Meloidodera, Bursaphelenchus. Кроме того, изучена систематика бактерий рода Cardinium. Новые знания о филогенетическом родстве представителей этих групп позволит составить более глубокое представление об эволюции изучаемых видов. Среди нематод есть высокоразвитые и экономически важные паразиты растений. Например, цистообразующие нематоды рода Heterodera. Группа Schachtii этого рода является одной из крупнейших, всего насчитывает 18 видов, паразитирующих на двудольных растениях. Была изучена филогения и филогеография видов этой группы облигатных паразитов. Полученные новые знания дополняют и углубляют представления о развитии паразитизма.

8. На основании результатов филогеографического анализа и оценки возраста клад с использованием метода молекулярных часов была выдвинута гипотеза, что большинство видов группы Schachtii возникли и развились в горячей точке биоразнообразия Средиземноморского бассейна во время плейстоцена, а затем распространились из этого региона по всему миру. Китайско-японский флористический регион, вероятно, является одним из центров диверсификации соевой цистообразующей нематоды.

Опубликовано: Subbotin S. A. et al. DNA barcoding, phylogeny and phylogeography of the cyst nematode species of the Schachtii group from the genus Heterodera (Tylenchida: Heteroderidae) //Nematology. – 2023. – Т. 26. – №. 1. – С. 71-97. https://doi.org/10.1163/15685411-bja10292)

9. Исследована систематика бакетерий рода Cardinium – внутриклеточных эндосимбионтов членистоногих, пресноводных мидий и фитонематод. Проведен скрининг 142 образцов фитопаразитических нематод (93 видов из 12 семейств и двух отрядов) методом ПЦР со специфическими праймерами и секвенированием. У 12 видов цистообразующих нематод семейства Heteroderidae методом ПЦР выявлены бактерии клады Cardinium. При анализе генома штамма Cardinium Hum из нематоды хмеля Heterodera устанвлено, что этот штамм представляет собой новый вид-кандидат внутри рода Candidatus Paenicardinium. Филогенетические реконструкции эндосимбионтов клады Cardinium, основанные на анализе генов и геномов 16S рРНК, gyrB, sufB, gloEL, fusA, infB, а также оценки генетических расстояний, указывают на то, что эндосимбионт корневой нематоды Pratylenchus penetrans представляет отдельную линию.

Tarlachkov, S.V., Efeykin, B.D., Castillo, P., Evtushenko, L.I. & Subbotin, S.A. 2023. Distribution of bacterial endosymbionts of the Cardinium clade in plant-parasitic nematodes. International Journal of Molecular Sciences 24: 2905).