Наиболее значимые результаты в 2023 — 2024 гг.

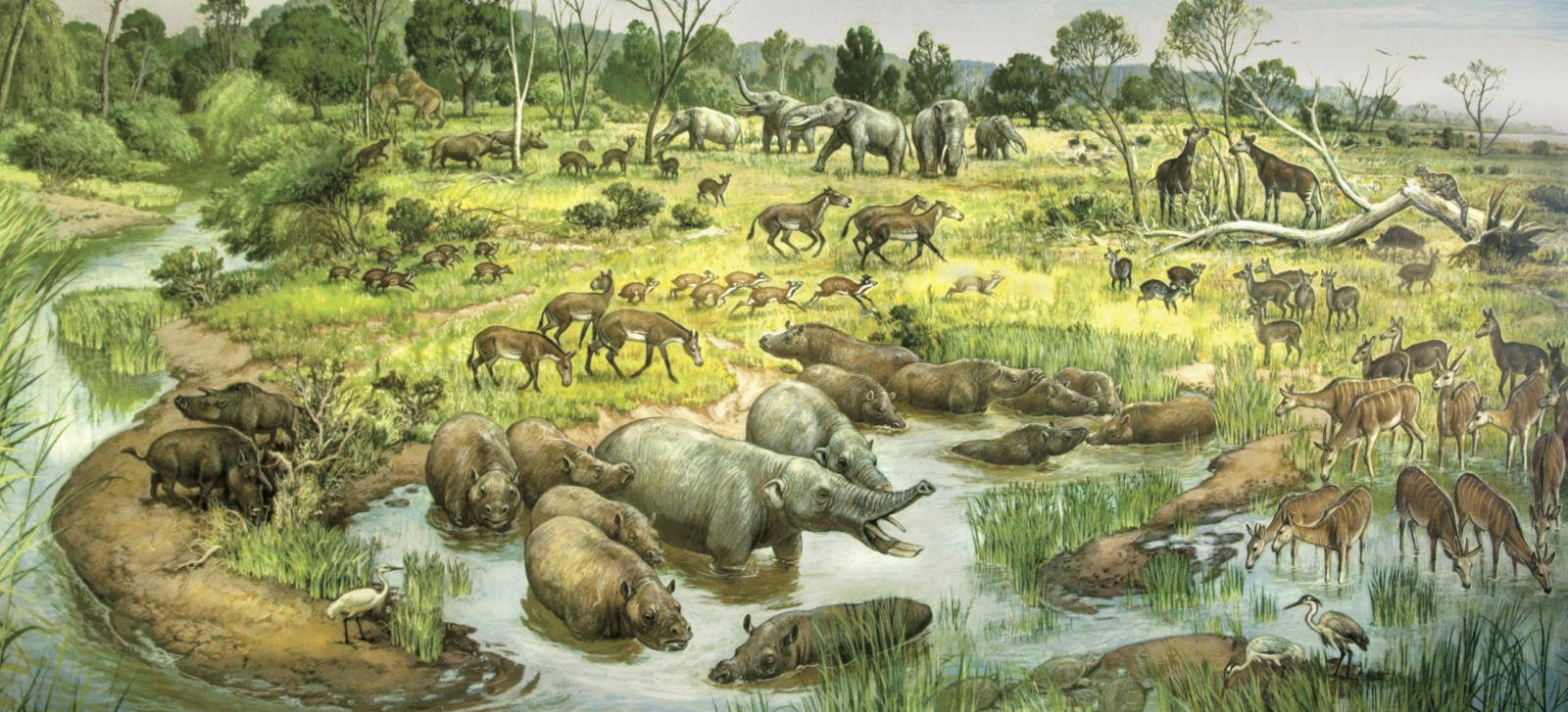

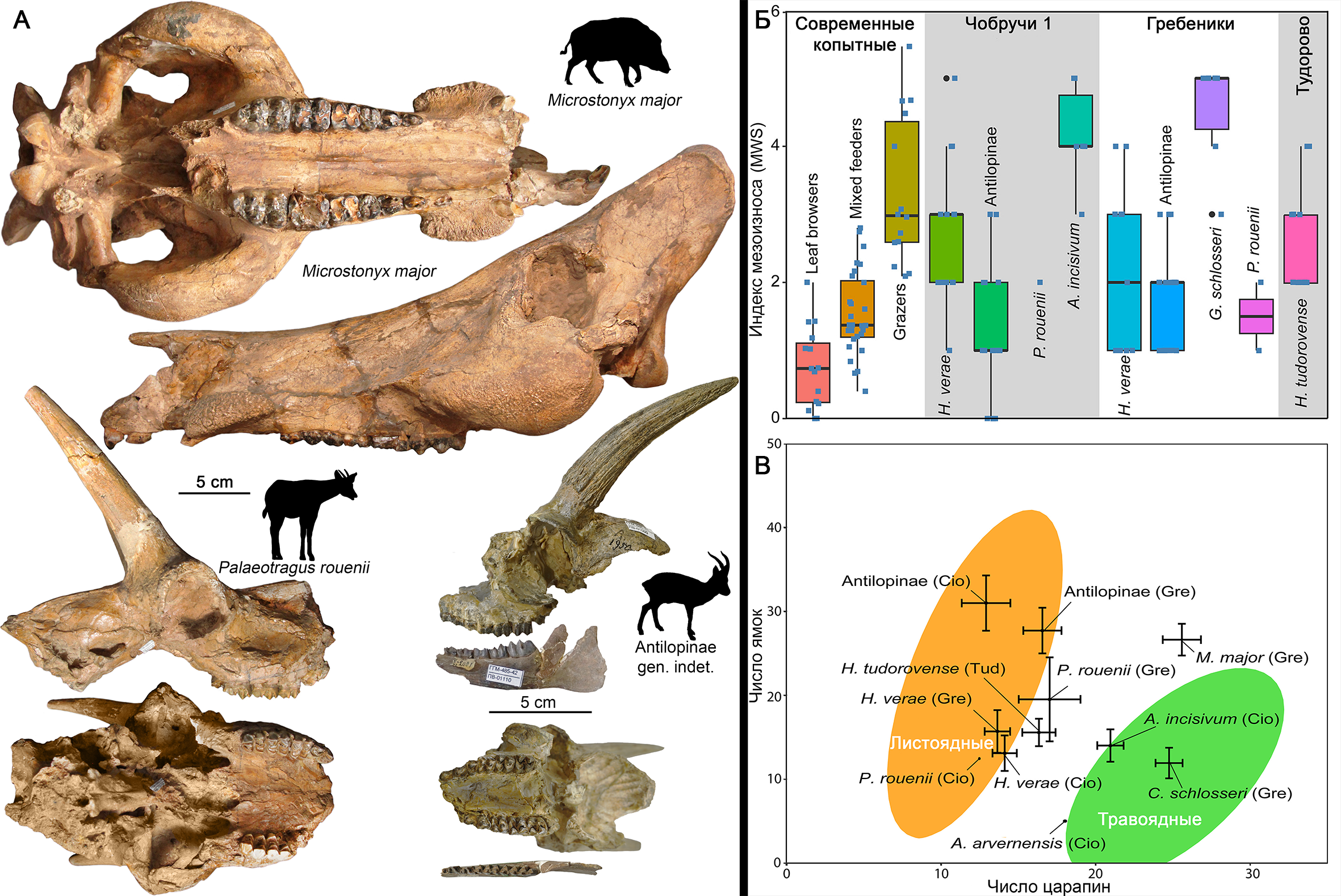

Питание и образ жизни представителей гиппарионовой фауны в позднем миоцене Северного Причерноморья

Исследование микроизноса эмали зубов ископаемых млекопитающих, населявших саванну Северного Причерноморья в позднем миоцене, позволило определить их пищевую специализацию и ее изменение на протяжении нескольких миллионов лет. Вскрыты детали экологии и образа жизни представителей гиппарионового фаунистического комплекса, подтверждена гипотеза о стадном образе жизни безрогих носорогов хилотериев и ацератериев.

Подробнее на сайте института и на сайте elementy.ru

Исследование опубликовано: Rivals, F., Belyaev, R.I., Basova, V.B. and Prilepskaya, N.E. A tale from the Neogene savanna: Paleoecology of the hipparion fauna in the northern Black Sea region during the late Miocene. // Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 2024, Vol. 642, pp. 112133. https://doi.org/10.1016/j.palaeo.2024.112133

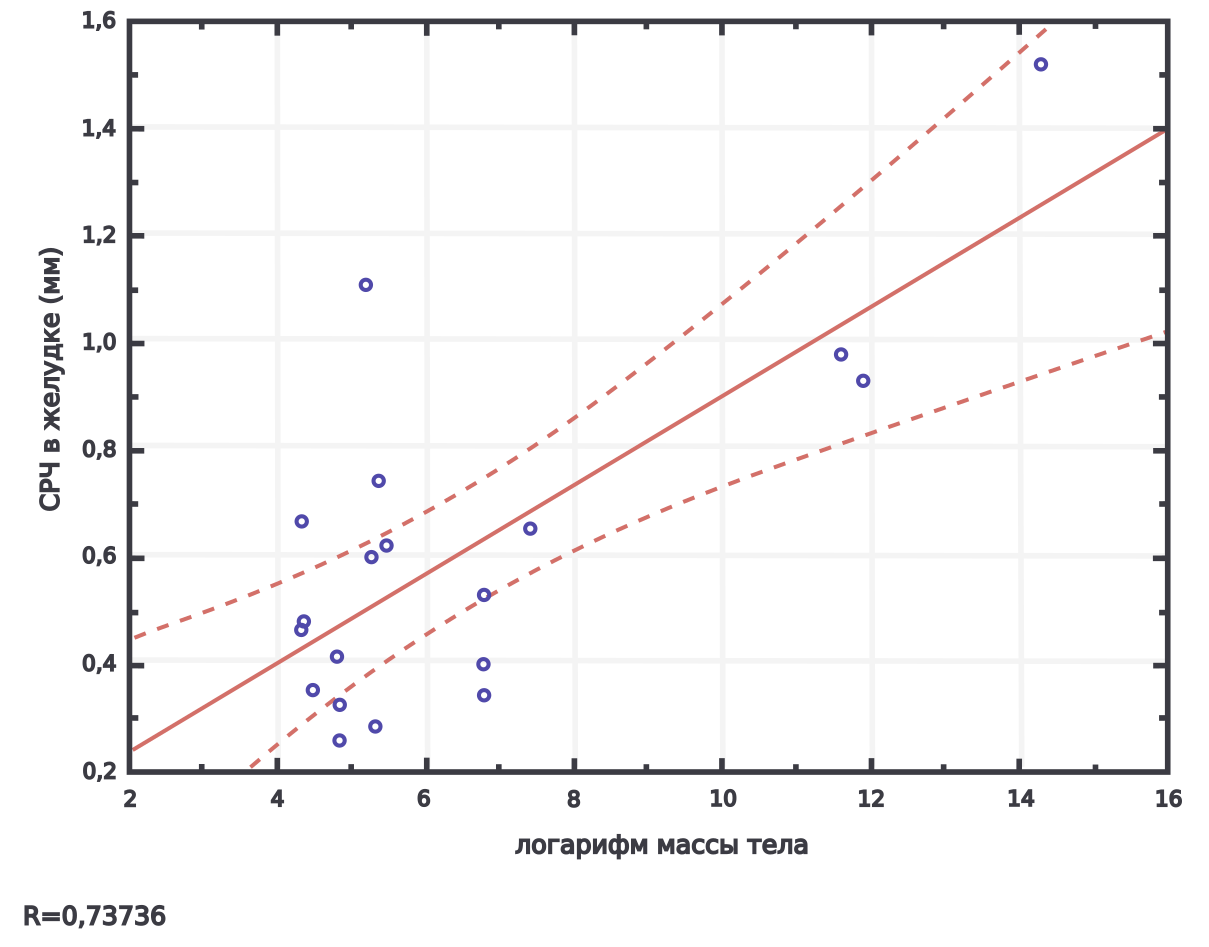

Зависит ли эффективность жевания от размера тела у мелких травоядных млекопитающих?

На основании данных по фракционированию содержимого желудка рассчитан средний размер пищевых частиц (СРЧ) как показатель эффективности жевания у 19 видов травоядных грызунов и зайцеобразных с разной массой тела. Дана оценка вклада эффективности жевания и кинетики пищевых частиц в усвоение мелкими млекопитающими бедных растительных кормов. Рассмотрены способы преодоления конфликта между размерами животных и способностью к питанию трудно переваримыми кормами. К ним относятся: результативность жевания, разделение путей прохождения корма на быстрые и медленные, постгастричная редукция волокон, обогащение содержимого бактериальным азотом и повторное прохождение корма по пищеварительному тракту.

Подробнее на сайте elementy.ru

Исследование опубликовано: Наумова, Е.И., Чистова, Т.Ю. и Жарова, Г.К. Результативность жевания у мелких млекопитающих-фитофагов – функция размеров тела? // Журнал Общей биологии, 2024, № 85(2), c. 137-149. https://doi.org/10.31857/S0044459624020069

Анализ микроструктуры волоса: пещерный лев

Результаты оригинального исследования микроструктуры волосяного покрова пещерного и африканского львов наряду с обобщением литературных данных показали, что адаптации волосяного покрова у этих систематически близких, но обитающих в разных климатических условиях, видов шло различными путями, которые можно охарактеризовать различным соотношением функций механической защиты и теплоизоляци.

Исследование опубликовано: Chernova, O.F. Comparative analysis of hair microstructure in the cave lion (Panthera spelaea): A review. // Earth History and Biodiversity, 2024, Vol. 2, pp. 100014. https://doi.org/10.1016/j.hisbio.2024.100014

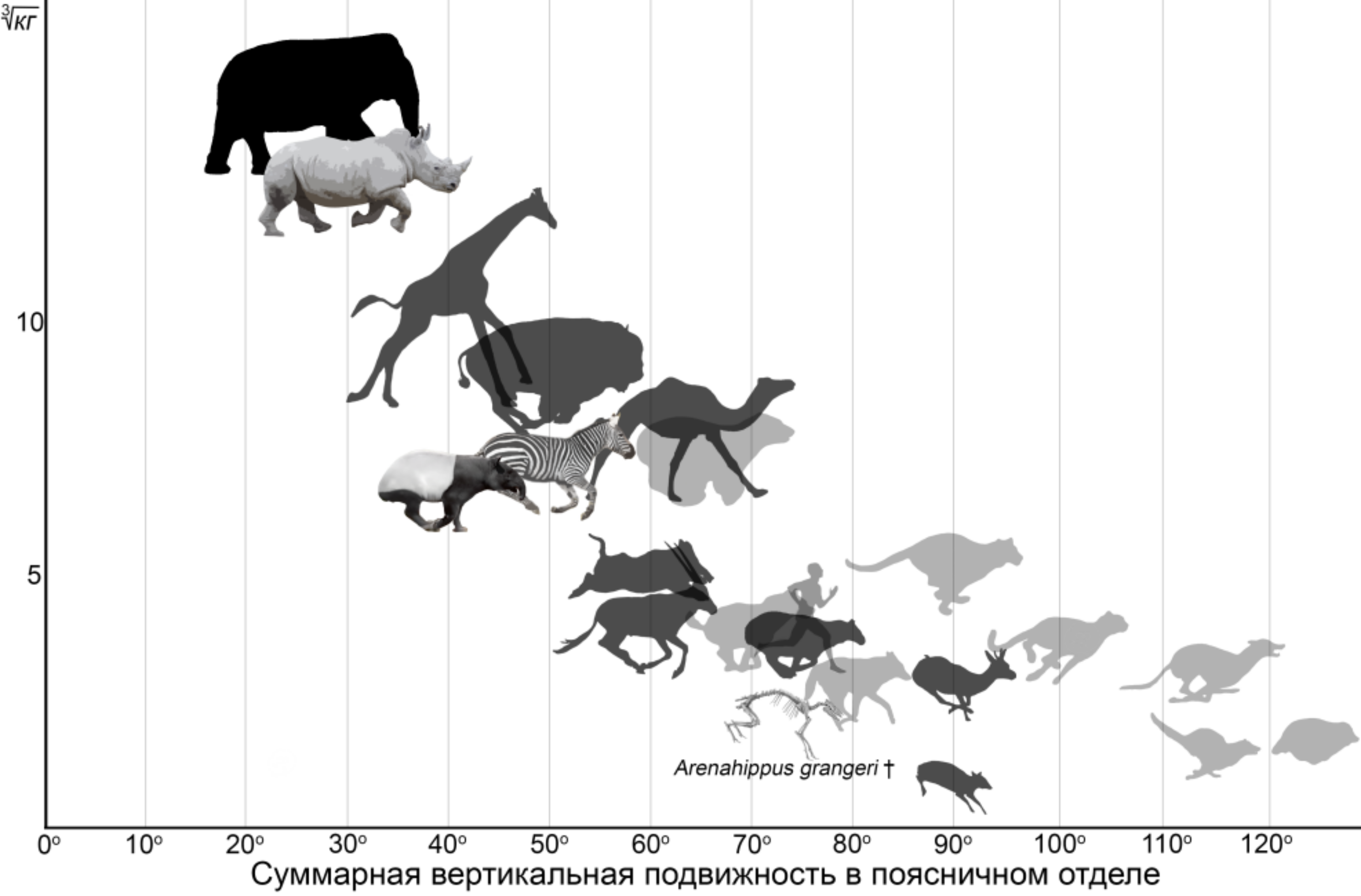

Подвижность спины непарнокопытных: эволюционный аспект

Изучена подвижность шеи и спины у представителей всех трех современных семейств непарнокопытных (лошади, тапиры и носороги), а также их ископаемых палеогеновых предков. Выявлены общие направления эволюционных изменений подвижности различных отделов их позвоночника. Показано, что как подвижность, так и относительная длина шейного отдела у современных Equidae почти вдвое выше, чем у их миниатюрных предков, в то время как для поясничного отдела характерно обратное направление эволюции, приводящее к конвергентному развитию дорсостабильности во всех трех сохранившихся семействах.

Подробнее на сайте института и на сайте elementy.ru

Исследование опубликовано: Belyaev, R.I., Kuznetsov, A.N. and Prilepskaya, N.E. Truly dorsostable runners: Vertebral mobility in rhinoceroses, tapirs, and horses. // Journal of Anatomy, 2023, Vol. 242(4), pp. 568-591. https://doi.org/10.1111/joa.13799

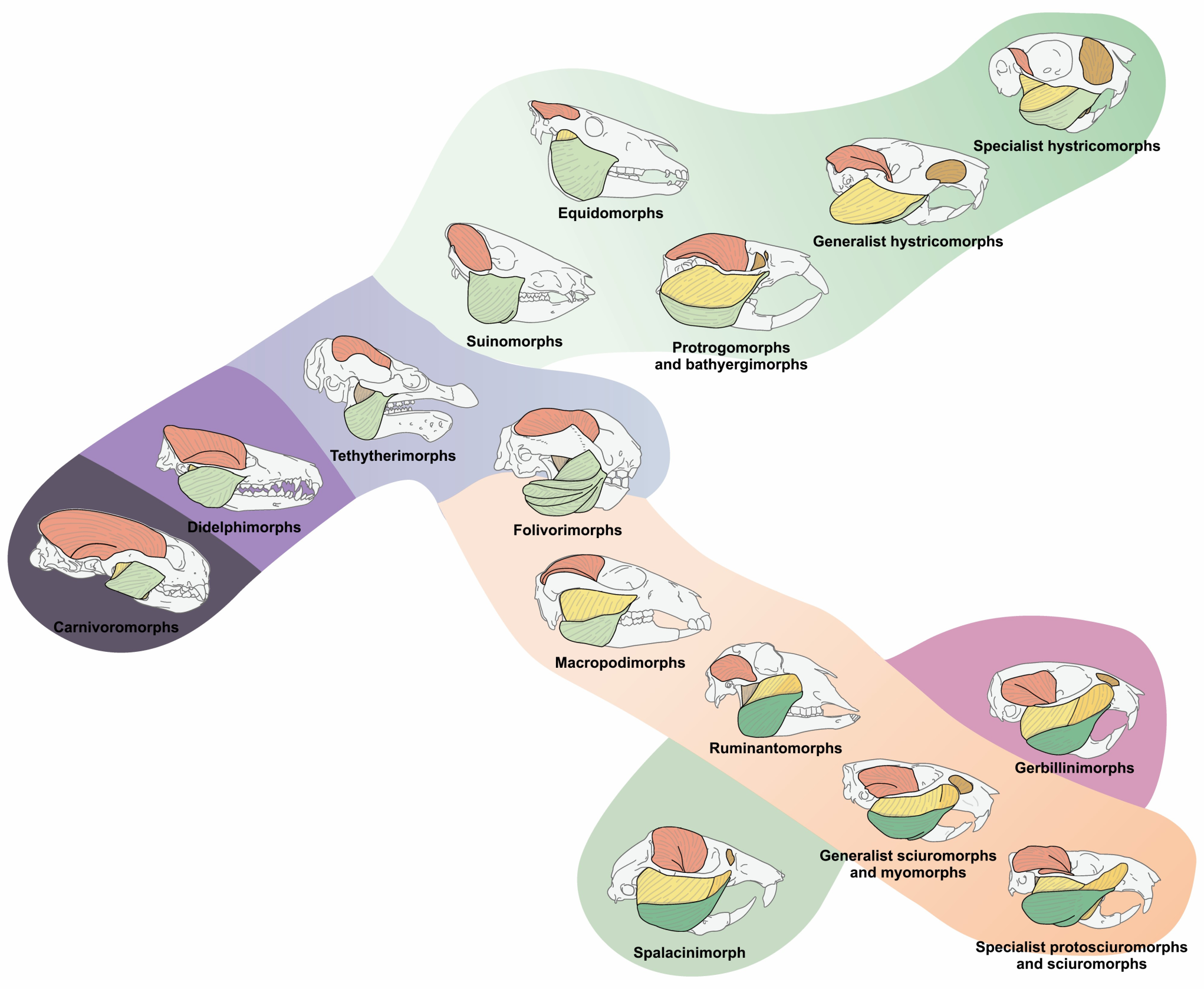

Разнообразие челюстной мускулатуры у растительноядных млекопитающих

Проведено масштабное исследование морфологического разнообразия челюстной мускулатуры у современных и некоторых ископаемых таксонов растительноядных млекопитающих. Рассмотрены факторы, оказывающие влияние на структуру челюстного аппарата. Разнообразие вариантов специализации оказалось намного шире ожидаемого и не укладывается в классическую схему. Статистическими методами выявлены 15 морфотипов, формирование которых может быть интерпретировано с морфологической и функциональной точек зрения. Полученная схема морфотипов челюстной мускулатуры закладывает основу для новых подходов к палеобиологическим реконструкциям.

Исследование опубликовано: Ercoli, M.D., Álvarez, A., Warburton, N.M., Janis, C.M., Potapova, E.G., Herring, S.W., Cassini, G.H., Tarquini, J.H. and Kuznetsov, A.N. Myology of the masticatory apparatus of herbivorous mammals and a novel classification for a better understanding of herbivore diversity. // Zoological Journal of the Linnean Society, 2023, Vol. 198(4), pp. 1106-1155. https://doi.org/10.1093/zoolinnean/zlac102

Монографии, главы в монографиях, учебники и учебные пособия

Биология. 8 класс. Базовый уровень. Учебное пособие.

Бабенко В.Г., Фадеева Е.О. Биология. 8 класс. Базовый уровень. Учебное пособие. Просвещение, 2024, 320 с. ISBN 978-5-09-112333-3.

Представленный в учебном пособии курс биологии посвящён многообразию животных, их строению и жизнедеятельности, значению в природе и жизни человека. Учебное пособие подготовлено в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утверждённого Приказом Министерства просвещения № 287 от 31.05.2021 и ФРП по биологии

Биология для профессий и специальностей технического и естественно-научного профилей

Константинов В.М., Резанов А.Г., Фадеева Е.О. Биология для профессий и специальностей технического и естественно-научного профилей: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. Под ред. Константинова В.М. Издательский центр «Академия», 2024, 336 с. ISBN 978-5-0054-1961-3.

Учебное пособие разработано с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего и среднего профессионального образования. В учебном пособии рассмотрены общие вопросы современной биологии. Приведены основные сведения о структуре живой материи и общие законы ее функционирования. Изложены темы учебного курса: происхождение, эволюция и многообразие жизни на Земле. Показаны взаимосвязи между организмами и условиями их существования, закономерности устойчивости экологических систем. Для студентов, обучающихся по профессиям и специальностям среднего профессионального образования.

Список публикаций сотрудников лаборатории

Belyaev, R.I., Nikolskaia, P., Bushuev, A.V., Panyutina, A.A., Kozhanova, D.A. and Prilepskaya, N.E. Running, jumping, hunting, and scavenging: Functional analysis of vertebral mobility and backbone properties in carnivorans. // Journal of Anatomy, 2024, Vol. 244(2), pp. 205-231. https://doi.org/10.1111/joa.13955

Boeskorov, G.G., Shchelchkova, M.V., Protopopov, A.V., Kryukova, N.V. and Belyaev, R.I. Reshaping a woolly rhinoceros: Discovery of a fat hump on its back. // Quaternary Science Reviews, 2024, Vol. 345, pp. 109013. https://doi.org/10.1016/j.quascirev.2024.109013

Boeskorov, G.G., Chernova, O.F., Protopopov, A.V., Neretina, A.N., Shchelchkova, M.V., Belyaev, R.I. and Kotov, A.A. Frozen Mummy of a Subadult Woolly Rhinoceros Coelodonta antiquitatis (Blumenbach, 1799) from the Late Pleistocene of Yakutia. // Doklady Earth Sciences, 2024, Vol. 518(1), pp. 1527-1533. https://doi.org/10.1134/S1028334X24602438

Chernova, O.F. Comparative analysis of hair microstructure in the cave lion (Panthera spelaea): A review. // Earth History and Biodiversity, 2024, Vol. 2, pp. 100014. https://doi.org/10.1016/j.hisbio.2024.100014

Chernova, O.F. and Shchelkanov, E.M. Hair Coat of the Water Deer Hydropotes inermis (Cervidae, Artiodactyla), a New Species in the Russian Fauna. // Doklady Biological Sciences, 2024, Vol. 517(1), pp. 88-95. https://doi.org/10.1134/S0012496624701060

Duñó-Iglesias, P., Ramírez-Pedraza, I., Rivals, F., Prilepskaya, N.E., Belyaev, R.I. and Baryshnikov, G.F. Dental microwear analysis of Kudaro cave bears: Insights into dietary evolution from the Middle to Late Pleistocene. // Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 2024, Vol. 653, pp. 112417. https://doi.org/10.1016/j.palaeo.2024.112417

Hernandez-Blanco, J., Chistopolova, M., Pkhitikov, A., Trepet, S., Weinberg, P., Dzutsev, Z., Yachmennikova, A., Dronova, N., Minaev, A., Naidenko, S. and Rozhnov, V. A Comprehensive Analysis of the Hunting Behavior of Reintroduced Leopards (Panthera pardus ciscaucasica) in the Russian Caucasus. // Biology Bulletin, 2024, Vol. 51(Suppl.2), pp. S342–S353 . https://doi.org/10.1134/S1062359024612060

Degtyarev, M.I., Saifutdinov, R.A., Korobushkin, D.I., Bastrakov, A.I., Danilova, M.A., Davydov, I.D., Gorbunova, A.Yu., Guseva, P.A., Karlik, E.I., Koshchanova, R.E., Kuznetsova, K.G., Lebedev, I.M., Medvedev, D.A., Obolenskiy, R.R., Popova, A.V., Pronina, N.A., Rybalov, L.B., Surov, A.V., Tadzhimov, A.B., Tarasov, A.I., Vasiliev, V.A., Zaitsev, A.S., Zvychaynaya, E.Yu. and Gongalsky, K.B. Taxonomic diversity and abundance of enchytraeids (Annelida, Clitellata, Enchytraeida) in the Northern Palaearctic.1.Asian part. // Biodiversity Data Journal, Pensoft Publishers, 2024, Vol. 12, pp. e114682. https://doi.org/10.3897/BDJ.12.e114682

Khlyap, L.A., Grishchenko, M.Y. and Varshavskiy, A.A. Mammal Diversity of Russian Mountain Regions. // Biology Bulletin, 2024, Vol. 51(Suppl.2), pp. S331–S341. https://doi.org/10.1134/S1062359024611169

Loginova, O.A., Akulova, S.V., Egorov, D.N., Egorova, N.S., Spiridonov, S.E., Plotnikova, I.K., Belova, L.M., Kuznetsov, Y.E., Chuprak, D.I., Krutikova, A.A., Vasilkova, I.V., Gelashvili, D.A., Shchepanovsky, Y.A., Mizin, I.A., Panchenko, D.V., Bondar, M.G. and Sipko, T.P. Coprological Survey of Helminths in Reindeer (Rangifer tarandus) in 50 Selected Zoos and Menageries in Russia. // Journal of Zoological and Botanical Gardens, 2024, Vol. 5(3), pp. 492-506. https://doi.org/10.3390/jzbg5030033

Prilepskaya, N.E., Bachura, O.P., Bush, A.G., Kantorovich, А.R., Maslov, V.Е. and Spasskaya, N.N. Horse Teeth Shed Light on Seasonality in Scythian Mound Burials in Southern Russia. // Journal of Field Archaeology Routledge, 2024, Vol. 49(6), pp. 406-417. https://doi.org/10.1080/00934690.2024.2370659

Rivals, F., Belyaev, R.I., Basova, V.B. and Prilepskaya, N.E. A tale from the Neogene savanna: Paleoecology of the hipparion fauna in the northern Black Sea region during the late Miocene. // Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 2024, Vol. 642, pp. 112133. https://doi.org/10.1016/j.palaeo.2024.112133

Sedikhin, N. and Minaev, A. Some results of telemetry observations of European elk (Alces alces) (Artiodactyla, Cervidae) movements in the southern taiga subzone in Northwest Russia. // Russian Journal of Theriology, 2024, Vol. 23(2), pp. 162–177. https://doi.org/10.15298/rusjtheriol.23.2.06

Бабенко, В. и Фадеева, Е. Листая Брема.С днём рождения, мишка! // Юный натуралист, 2024, № 2, c. 14-15. https://unnaturalist.ru/anonce/show/anonceId/274/

Данилкин, А.А. Динамика населения диких копытных России: трофоклиматические прогнозы и реальность. // Вестник охотоведения, 2024, № 21(2), c. 125-134. https://elibrary.ru/item.asp?id=69184690

Данилкин, А.А. Волк: проблема регулирования численности. // Вестник охотоведения, 2024, № 21(3), c. 209-217. https://elibrary.ru/item.asp?id=74175933

Данилкин, А.А. и Савельев, А.П. "Стратегия устойчивой охоты в Польше до 2030 года с перспективой до 2035 года": четкий путь в будущее. // Вестник охотоведения, 2024, № 21(4), с. 326-336. https://elibrary.ru/item.asp?id=80347860

Данилкин, А.А. Почему мала охотничья добыча диких копытных, и как ее увеличить. // Охота и охотничье хозяйство, 2024, № 8, c. 4-6. https://ohothoz.com/pochemu-tak-mala-ohotnichya-dobycha-dikih-kopytnyh-i-kak-eyo-uvelichit/

Дегтярев, М.И., Зайцев, А.С., Данилова, М.А., Звычайная, Е.Ю., Коробушкин, Д.И., Медведев, Д.А., Сайфутдинов, Р.А. и Гонгальский, К.Б. Население почвообитающих энхитреид (Annelida, Clitellata, Enchytraeidae) европейской части России. // Экология, 2024, № 2, c. 148-157. https://elibrary.ru/item.asp?id=68535874

Кашинина, Н.В., Лущекина, А.А., Сорокин, П.А. и Холодова, М.В. Генетические последствия резкого снижения численности сайгака (Saiga tatarica tatarica) в популяции Северо-Западного Прикаспия: сравнение современных и музейных образцов по мтДНК и микросателлитным локусам. // Известия Российской академии наук.Серия биологическая, 2024, № 4, c. 488-500. https://doi.org/10.31857/S1026347024040067

Монахов, В.Г., Савельев, А.П., Данилкин, А.А. и Савченко, А.П. Выдающийся сибирский териолог и охотовед.Памяти профессора Марка Николаевича Смирнова. // Вестник охотоведения, 2024, № 21(2), c. 186-191. https://elibrary.ru/item.asp?id=69184696

Наумова, Е., Жарова, Г. и Чистова, Т.Ю. Кинетика пищевых волокон у дневной песчанки: значение изолирующих структур пищеварительного тракта и качества корма. // Известия Российской академии наук.Серия биологическая, 2024, № 4, c. 77-87. https://doi.org/10.31857/S1026347024040075

Наумова, Е.И., Жарова, Г.К. и Чистова, Т.Ю. Динамика продвижения корма по пищеварительному тракту у ночного грызуна Meriones crassus как реакция на ритм кормовой активности. // Известия Российской академии наук.Серия биологическая, 2024, № 5, c. 646-653. https://doi.org/10.31857/S1026347024050094

Наумова, Е.И., Чистова, Т.Ю. и Жарова, Г.К. Результативность жевания у мелких млекопитающих-фитофагов – функция размеров тела? // Журнал Общей биологии, 2024, № 85(2), c. 137-149. https://doi.org/10.31857/S0044459624020069

Нухимовская, Ю.Д., Степанова, Н.Ю., Быков, А.В. и Колесников, А.В. Локальная флора «Биологической балки» биосферного резервата «Озеро Эльтон» (Северный Прикаспий) и ее анализ. // Вестник Тверского государственного университета.Серия"Биология и экология", 2024, № 3, c. 180-203. https://eprints.tversu.ru/id/eprint/14322/

Спасская, Н.Н., Чернова, О.Ф., Вдовина, Н.В. и Юрьева, И.Б. Сравнение микроструктуры волос древней ленской лошади (†Equus lenensis Russanov 1968) и домашней лошади (E.caballus caballus Linnaeus 1758) аборигенных северных пород. // Зоологический журнал, 2024, № 103(6), c. 127-136. https://doi.org/10.31857/S0044513424060077

Суров, С.Г., Казаков, И.М., Волков, А.Е. и Сипко, Т.П. Опыт реинтродукции европейского лесного северного оленя в заповеднике"Керженский" и перспективы проекта. // Вестник охотоведения, 2024, № 21(1), c. 66-73. https://elibrary.ru/item.asp?id=65315395

Чернова, О.Ф., Феоктистова, Н.Ю., Солдатова, И.Б. и Суров, А.В. Микроструктура кожно-волосяного покрова тибетского хомячка (Urocricetus kamensis, Cricetidae, Rodentia): сравнительно-морфологический анализ. // Зоологический журнал, 2024, № 103(5), c. 85-99. https://doi.org/10.31857/S0044513424050098

Чернова, О.Ф., Галоян, Э.А. и Ивлев, Ю.Ф. Морфология кожи пяти видов скальных ящериц родa Darevskia (Lacertidae, Squamata). // Известия Российской академии наук.Серия биологическая, 2024, № 4, c. 460-467. https://doi.org/10.31857/S1026347024040049

Чернова, О.Ф., Климовский, А.И. и Протопопов, А.В. Сравнительная микроанатомия остевых волос древнего волка (Canis lupus spelaeus Goldfus 1823), найденного в плейстоценовых отложениях Якутии, по данным СЭМ. // Зоологический журнал, 2024, № 103(9), c. 83-102. https://doi.org/10.31857/S0044513424090078

Данилкин, А.A. Косули-зомби: системная проблема гибели охотничьих животных. // Охота и охотничье хозяйство, 2024, № 4, c. 1-3. https://ohothoz.com/kosuli-zombi-sistemnaya-problema-gibeli-ohotnichih-zhivotnyh/

Данилкин, А.A. Очередная массовая гибель косуль в России: анализ причин и рекомендации по сохранению животных. // Охота и охотничье хозяйство, 2024, № 6, c. 6-9. https://ohothoz.com/ocherednaya-massovaya-gibel-kosul-v-rossii-analiz-prichiny-i-rekomendaczii-po-sohraneniyu-zhivotnyh/

Грешников, Э.А., Ольховский, С.В., Чернова, О.Ф., Камаев, А.В., Антипин, А.М., Светогоров, Р.Д., Мандрыкина, А.В., Кондратьев, О.А., Терещенко, Е.Ю. и Яцишина, Е.Б. Исследования композитных защитных покрытий корабля I в.до н.э. из Фанагории. // Российские нанотехнологии, 2024, № 19(5), c. 595–606. https://doi.org/10.56304/S1992722324602404

Boeskorov, G.G., Cheprasov, M.Y., Pavlova, M.R., Chernova, O.F., Novgorodov, G.P., Shchelchkova, M.V. and Nikolaev, A.N. On the Morphology and Ecology of the Fossil Don Hare (Lepus tanaiticus Gureev, 1964). // Paleontological Journal, 2023, Vol. 57(1), pp. S95-S111. https://doi.org/10.1134/S0031030123600191

Kiladze, A.B. and Dzhemukhadze, N.K. Matrix visualization of the degrees of histochemical activity of enzymes in the skin glands of norway rats. // JP Journal of Biostatistics, 2023, Vol. 24(1), pp. 15–20. https://doi.org/10.17654/0973514324002

Niedziałkowska, M., Plis, K., Marczuk, B., Lang, J., Heddergott, M., Tiainen, J., Danilkin, A., Kholodova, M., Zvychaynaya, E., Kashinina, N., Bunevich, A., Paule, L., Shkvyria, M., Šprem, N., Kusza, S., Paulauskas, A., Novák, L., Kutal, M., Miller, C., Tsaparis, D., Stoyanov, S., Pokorny, B., Flajšman, K., Lavadinović, V., Suchentrunk, F., Krapal, A.-M., Dănilă, G., Veeroja, R. and Jędrzejewska, B. Genetic diversity and complex structure of the European Roe Deer population at a continental scale. // Journal of Mammalogy, 2023, Vol. 105(1), pp. 73-84. https://doi.org/10.1093/jmammal/gyad098

Shishlina, N. and Chernova, O. Bronze Age wool textile and fur items from northern Eurasia: identification of the fiber origin and differentiation between domestic animal species. // SSRN. Archaeology ejournal, 2023. http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4549572

Belyaev, R.I., Kuznetsov, A.N. and Prilepskaya, N.E. Truly dorsostable runners: Vertebral mobility in rhinoceroses, tapirs, and horses. // Journal of Anatomy, 2023, Vol. 242(4), pp. 568-591. https://doi.org/10.1111/joa.13799

Belyaev, R.I., Boeskorov, G.G., Cheprasov, M.Y. and Prilepskaya, N.E. A new discovery in the permafrost of Yakutia sheds light on the nasal horn morphology of the woolly rhinoceros. // Journal of Morphology, 2023, Vol. 284(9), pp. e21626. https://doi.org/10.1002/jmor.21626

Chernova, O.F. and Zherebtsova, O.V. Architecture of vibrissae in eight rodent species of Ctenohystrica (Rodentia): A comparative SEM study. // Zoologischer Anzeiger, 2023, Vol. 307, pp. 54-69. https://doi.org/10.1016/j.jcz.2023.09.004

Degtyarev, M.I., Medvedev, D.A., Zvychaynaya, E.Y. and Korobushkin, D.I. Enchytraeidae (Annelida: Oligochaeta) from the North-Western Caucasus, Russia, with the Description of Fridericia gongalskyi sp.nov.. // Diversity, 2023, Vol. 15(1), pp. 106. https://doi.org/10.3390/d15010106

Ercoli, M.D., Álvarez, A., Warburton, N.M., Janis, C.M., Potapova, E.G., Herring, S.W., Cassini, G.H., Tarquini, J.H. and Kuznetsov, A.N. Myology of the masticatory apparatus of herbivorous mammals and a novel classification for a better understanding of herbivore diversity. // Zoological Journal of the Linnean Society, 2023, Vol. 198(4), pp. 1106-1155. https://doi.org/10.1093/zoolinnean/zlac102

Fischer, V., Benson, R.B.J., Zverkov, N.G., Arkhangelsky, M.S., Stenshin, I.M., Uspensky, G.N. and Prilepskaya, N.E. Anatomy and relationships of the bizarre Early Cretaceous pliosaurid Luskhan itilensis. // Zoological Journal of the Linnean Society, 2023, Vol. 198(1), pp. 220-256. https://doi.org/10.1093/zoolinnean/zlac108

Kashinina, N., Lushchekina, A., Sorokin, P., Tarasyan, K. and Kholodova, M. The modern state of the European saiga population (Saiga tatarica tatarica): mtDNA, DRB3 MHC gene, and microsatellite diversity. // Integrative Zoology, 2023, Vol. 18(4), pp. 661-676. https://doi.org/10.1111/1749-4877.12704

Kiladze, A.B. Clustering of COVID-19 vaccines by SARS-CoV-2 infection level after two vaccinations. // JP Journal of Biostatistics, 2023, Vol. 23(1), pp. 1 - 10. http://dx.doi.org/10.17654/0973514323001

Korobushkin, D., Zaitsev, A., Degtyarev, M., Danilova, M., Filimonova, Z., Guseva, P., Pelgunova, L., Pronina, N., Tsurikov, S., Vecherskii, M., Volkova, E., Zuev, A. and Saifutdinov, R. Littoral enchytraeids and Eisenia fetida earthworms facilitate utilization of marine macroalgae as biofertilizers. // Applied Soil Ecology, 2023, Vol. 188, pp. 104882. https://doi.org/10.1016/j.apsoil.2023.104882

Kuznetsov, A.N. and Kryukova, N.V. Reconstructing the subcephalic musculature in Pucapampella and Ichthyostega. // Journal of Morphology, 2023, Vol. 284(12), pp. e21648. https://doi.org/10.1002/jmor.21648

Loginova, O.A., Rozenfeld, S.B., Sipko, T.P., Mizin, I.A., Panchenko, D.V., Laishev, K.A., Bondar, M.G., Kolpashchikov, L.A., Gruzdev, A.R., Kulemeev, P.S., Litovka, D.I., Semerikova, M.N., Mamontov, V.N., Mamaev, E.G. and Spiridonov, S.E. Diversity and Distribution of Helminths in Wild Ruminants of the Russian Arctic: Reindeer (Rangifer tarandus), Muskoxen (Ovibos moschatus), and Snow Sheep (Ovis nivicola). // Diversity, 2023, Vol. 15(5), pp. 672. https://doi.org/10.3390/d15050672

Niedziałkowska, M., Plis, K., Marczuk, B., Lang, J., Heddergott, M., Tiainen, J., Danilkin, A., Kholodova, M., Zvychaynaya, E., Kashinina, N., Bunevich, A., Paule, L., Shkvyria, M., Šprem, N., Kusza, S., Paulauskas, A., Novák, L., Kutal, M., Miller, C., Tsaparis, D., Stoyanov, S., Pokorny, B., Flajšman, K., Lavadinović, V., Suchentrunk, F., Krapal, A.-M., Dănilă, G., Veeroja, R. and Jędrzejewska, B. Genetic diversity and complex structure of the European Roe Deer population at a continental scale. // Journal of Mammology, 2023, pp. gyad098. https://doi.org/10.1093/jmammal/gyad098

Rivals, F., Belyaev, R.I., Basova, V.B. and Prilepskaya, N.E. Hogs, hippos or bears? Paleodiet of European Oligocene anthracotheres and entelodonts. // Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 2023, Vol. 611, pp. 111363. https://doi.org/10.1016/j.palaeo.2022.111363

Vecherskii, M.V., Kuznetsova, T.A., Khayrullin, D.R., Stepankov, A.A., Artemieva, S.M., Chukmasov, P.V., Ivanov, E.A., Mizin, I.A., Mordvintsev, I.N., Platonov, N.G., Pashali, A.A., Isachenko, A.I., Lazareva, R.E., Shestakova, K.M. and Rozhnov, V.V. Anthropogenic Neighborhood Impact on Bacterial and Fungal Communities in Polar Bear Feces. // Animals, 2023, Vol. 13(13), pp. 2067. https://doi.org/10.3390/ani13132067

Данилкин, А.А. "Дорожная карта" по совершенствованию системы ветеринарной безопасности Российской Федерации: анализ с позиции охотничьего хозяйства. // Вестник охотоведения, 2023, № 20(4), c. 193-199. https://elibrary.ru/item.asp?id=59762546

Данилкин, А.А. О генетической дифференциации косуль: научные и прикладные аспекты. // Вестник охотоведения, 2023, № 20(4), c. 227-239. https://elibrary.ru/item.asp?id=59762551

Рожнов, В., Ячменникова, А., Эрнандес-Бланко, Х., Сальман, П., Чистополова, М., Сальман, А., Минаев, А. и Лущекина, А. Применение дистанционных методов и искусственного интеллекта для оценки численности популяции сайгака Северо-Западного Прикаспия и использования им пространства. // Saiga News, 2023, № 29, c. 26-30. http://biodiversity.ru/programs/saigak/publications/SaigaNews-29_2023_ru.pdf

Ковина, М.В., Письменная, Е.В., Петрушанская, К.А. и Батышева, Т.Т. Особенности биомеханической и иннервационной структурыходьбы у ребенка с дискинетической формой детскогоцеребрального паралича.Клинический пример. // Детская и подростковая реабилитация, 2023, № 50(2), c. 5-16. http://association-dcp.ru/?page_id=14172

Боескоров, Г.Г., Чернова, О.Ф. и Щелчкова, М.В. Первая находка замороженной мумии ископаемого донского зайца Lepus tanaiticus (Leporidae, Lagomorpha) из плейстоцена Якутии. // Доклады Российской Академии Наук.Науки о земле, 2023, № 510(1), c. 71–76. https://doi.org/10.31857/S2686739723600017

Быков, А., Колесников, А., Нухимовская, Ю. и Варламов, Е. Современное состояние, условия произрастания и пути восстановления байрачных сообществ в биосферном резервате"Озеро Эльтон" (Волгоградская область). // Экосистемы: экология и динамика, 2023 № 4, c. 5-31. http://ecosystemsdynamic.ru/tag/bajrachnye-lesa/

Данилкин, А.А. К проблеме сохранения тигра и леопардав россии: кормовой аспект. // Вестник охотоведения, 2023, № 20(1), c. 14-23. https://elibrary.ru/item.asp?id=50362875

Сорокин, П.А., Звычайная, Е.Ю., Иванов, Е.А., Мизин, И.А., Мордвинцев, И.Н., Платонов, Н.Г., Исаченко, А.И., Лазарева, Р.Е. и Рожнов, В.В. Популяционно-генетическая структура белого медведя(Ursus maritimus) в морях российской Арктики. // Генетика, 2023, № 59(12), c. 1393–1406. https://doi.org/10.31857/S0016675823120123

Федосеева, Е.В., Лучкина, О.С. и Терехова, В.А. Молекулярные факторы вирулентности грибов в связи с загрязнением почв тяжелыми металлами (обзор). // Биотехнология, 2023, № 39(4), c. 88-101. https://doi.org/10.56304/S0234275823040038

Чернова, О.Ф. и Боескоров, Г.Г. Архитектура волос донского зайца (Lepus tanaiticus, Leporidae, Lagomorpha), впервые найденного в плейстоценовых отложениях Якутии. // Зоологический журнал, 2023, № 102(4), c. 71–76. https://doi.org/10.31857/S0044513423040050

Кузнецова, Т.А. Пластикоз — новое заболевание, связанное с деятельностью человека. // Природа, 2023 № 9, c. 65–66. https://journals.eco-vector.com/0032-874X/article/view/627842

Наумова, Е.И., Чистова, Т.Ю. и Жарова, Г.К. Размеры тела и пищеварительного тракта у мелких млекопитающих-фитофагов: влияние экологических и физиологических факторов. // Известия РАН.Серия биологическая, 2023 № 3, c. 297-307. https://doi.org/10.31857/S1026347022600832

Кириллова, И.В., Буткалюк, В.И., Крылович, О.В., Севастьянов, В.С., Чернова, О.Ф. и Юдин, В.И. "Хищник" против хищника: нарушение трофических связей в природе Сахалина. // Вестник Сахалинского музея, 2023 № 4, c. 160-185. Elibrary.ru ResearchGate