Лаборатория популяционной экологии

Адрес: Россия, 119071, Москва, Ленинский проспект, д. 33.

Телефон: 8 (499) 135-98-85

e-mail: shilab@sevin.ru

В 1989 г. по инициативе академика В.Е. Соколова была создана Группа тропической популяционной экологии под руководством профессора С.А. Шиловой. В 1992 г. она получила название Группы популяционной экологии в подчинении дирекции, а в 2006 г. получила статус лаборатории. В 2009 г. заведующим лаборатории стал д.б.н. А.В. Чабовский.

Общее направление работы – изучение экологических, поведенческих, физиологических и генетических факторов и механизмов динамики популяций и сообществ как основы их устойчивости и изменчивости при изменении условий среды на модели мелких млекопитающих и воробьиных птиц. Методологические подходы основаны на долговременных комплексных мониторинговых и индивидуально-ориентированных исследованиях пространственной и временной динамики природных популяций в меняющихся условиях различных ландшафтных зон в сочетании с лабораторными и экспериментальными исследованиями. Методология строится на использовании комплекса зоологических, ботанических, этологических, экологических, физиологических, биохимических, молекулярно-генетических, цитогенетических и морфологических методов. Основные направления:

- Долговременная динамика популяций и сообществ: роль изменения климата, антропогенной трансформации ландшафта, неоднородности среды и внутрипопуляционных механизмов

- Нестационарная динамика популяций грызунов пастбищных экосистем при изменении пастбищных нагрузок и климата (Калмыкия, 1980- н.в.) (Е.Н. Суркова, Л.Е. Савинецкая, В.В. Неронов, А.В. Чабовский)

- Динамика популяций и сообществ мелких млекопитающих Енисейской тайги: роль изменения климата, пространственной неоднородности среды и внутрипопуляционных факторов (1972 – н.в.) (Б.И. Шефтель)

- Динамика популяций и сообществ воробьиных птиц енисейской тайги: роль видовой специализации, пространственной неоднородности и потепления климата (1978 – н.в.) (О.В. Бурский, Е.Ю. Демидова)

- Динамика популяций мелких млекопитающих умеренных лесов Европейской части: роль пространственной неоднородности, антропогенной трансформации местообитаний и внутрипопуляционных механизмов (Тверская область, 2005 – н.в.) (Н.А. Щипанов, А.А. Калинин)

- Динамика популяций и сообществ мелких млекопитающих северной тайги: роль физических и экологических факторов в ограничении и регуляции дисперсии. (Республика Коми, 2005 – н.в.) (А.А. Калинин)

- Структура популяций лесных птиц в условиях естественной и антропогенной фрагментации лесного ландшафта на примере островного лесного массива в подзоне сухих степей Заволжья (О.Н. Батова)

- Популяционные, экологические, морфологические, поведенческие, молекулярно-генетические, цитогенетические аспекты внутривидовой дифференциации и подразделенности

- Происхождение и эволюция хромосомных рас обыкновенной бурозубки: цитогенетические, молекулярно-генетические, экологические, морфологические, этологические аспекты гибридизации, изоляции и распространения рас (Н.А. Щипанов, С.В. Павлова, Б.И. Шефтель).

- Экологические, географические и генетические аспекты внутривидовой дифференциации длиннохвостого суслика (А.В. Чабовский, Л.Е. Савинецкая)

- Эволюция жизненных циклов, репродуктивных стратегий и брачных отношений, механизмы полового отбора, выбор партнера и конфликт полов.

- Жизненные циклы воробьиных птиц: разнообразие, экологическая обусловленность и демографические следствия – по материалам долговременных популяционных исследований в енисейской тайге (О.В. Бурский, Е.Ю. Демидова).

- Эколого-физиологические основы популяционных процессов и эволюции жизненных циклов: трейдоффы жизненного цикла (конфликт между репродуктивным усилием и механизмами иммунной защиты организма), роль стресса в модификации онтогенетических программ. (К.А. Роговин, О.Н. Шекарова)

- Экологические, поведенческие и молекулярно-генетические аспекты репродуктивных стратегий, брачных отношений и отцовства у варакушки: долговременные индивидуально-ориентированные исследования природной популяции в Заволжье (О.Н. Батова).

- Репродуктивные стратегии, репродуктивные решения и жизненные циклы наземных беличьих: эволюционные и экологические аспекты – долговременные индивидуально-ориентированные исследования природной популяции желтого суслика в Заволжье (Н.А. Васильева, А.В. Чабовский).

- Экологические аспекты эволюция паразитарных систем на примере чумы (В.В. Сунцов)

- Состояние и динамика редких видов грызунов – природоохранные аспекты (О.Н. Шекарова, Л.Е. Савинецкая)

Эволюция жизненного цикла дубровника Анализ многолетней динамики популяций дубровника – птицы, занесенной в Красный список МСОП со статусом «угроза вымирания» - позволяет утверждать, что его жизненный цикл за последнее тысячелетие претерпел быструю антропогенную эволюцию, связанную с культивацией риса в Юго-Восточной Азии (рис. 1). Отбор был направлен на увеличение выживаемости за счет снижения репродукции. Пример дубровника – вероятно, единственный документированный случай быстрой антропогенной эволюции комплекса взаимосвязанных параметров жизненного цикла среди наземных позвоночных. Современное угрожающее состояние вида, вероятно, связано с невозможностью быстрых обратных изменений в условиях браконьерского преследования и перехода к интенсивному ведению хозяйства (О.В. Бурский)

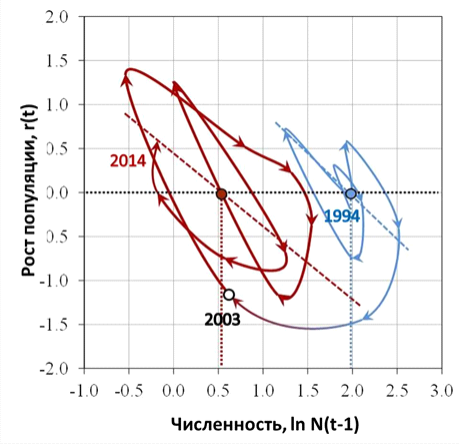

Нестационарная пороговая динамика грызунов пастбищных экосистем под влиянием антропогенной трансформации ландшафта Многолетний (1994-2015) мониторинг пастбищных экосистем Калмыкии показал отложенный по времени пороговый ответ популяции грызунов на снижение поголовья скота в конце 80-90-х гг. прошлого века (рис. 2). Резкий переход от устойчивого состояния высокой численности к устойчивому состоянию низкой численности сопровождался скачкообразным ростом изменчивости структуры популяции, что может указывать на снижение ее устойчивости к изменению условий. Это редкий пример пороговой динамики и скачкообразной смены режимов функционирования природной популяции в ответ на трансформацию экосистемы, вызванную социально-экономическими преобразованиями. Полученные результаты важны как для понимания механизмов устойчивости биологических систем, так и для управления ими в изменяющемся мире (А.В. Чабовский, Л.Е. Савинецкая, Е.Н. Суркова).

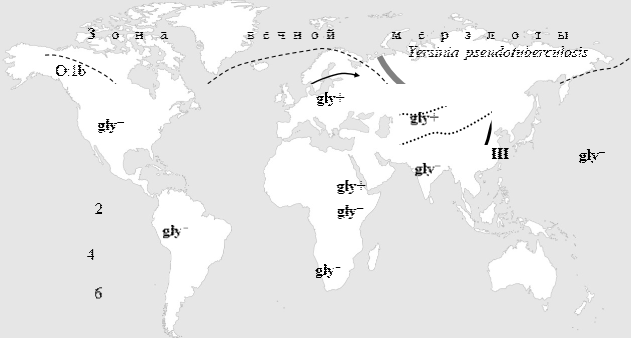

Экологический сценарий происхождения и эволюции микроба чумы Разработан экологический сценарий происхождения и эволюции микроба чумы Yersinia pestis (рис. 3). Сценарий открывает широкие перспективы для эколого-молекулярно-генетического синтеза в инфектологии и подготавливает фактологические основы для создания современной теории происхождения и эволюции возбудителей природноочаговых болезней человека и животных. Выявленные закономерности создают теоретические предпосылки для разработки алгоритма искусственной селекции и культивирования чумоподобных микробов с заданными свойствами, необходимого для совершенствования системы биологической безопасности общества и контроля бактериологического оружия (В.В. Сунцов).

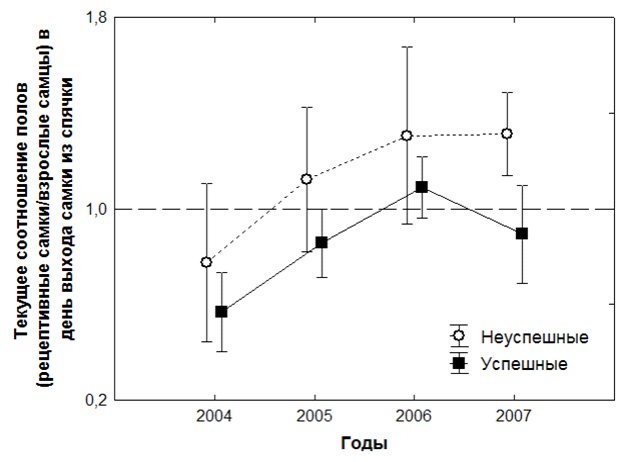

Жизненный цикл, репродуктивные решения и конфликт полов у желтого суслика На модели желтого суслика впервые для грызунов показано, что часть рецептивных самок не размножаются из-за дефицита самцов, что не характерно для млекопитающих и противоречит общепринятым следствиям теории конфликта полов (рис. 4). Участие в размножении самок определяется пространственно-временным распределением самцов, и, соответственно, соотношением полов на момент выхода из спячки. Впервые для самцов наземных беличьих установлено наличие альтернативных поведенческих тактик доступа к самкам во время гона: «активная» и «пассивная». Более успешной тактики - активного поиска самки и конкурентной борьбы - придерживаются взрослые самцы, первыми выходящие из спячки, в хорошем физическом состоянии и с высоким социальным статусом. Пассивная «тактика ожидания» без широких перемещений свойственна взрослым самцам в плохом физическом состоянии, а также молодым самцам, выходящим из спячки позже.

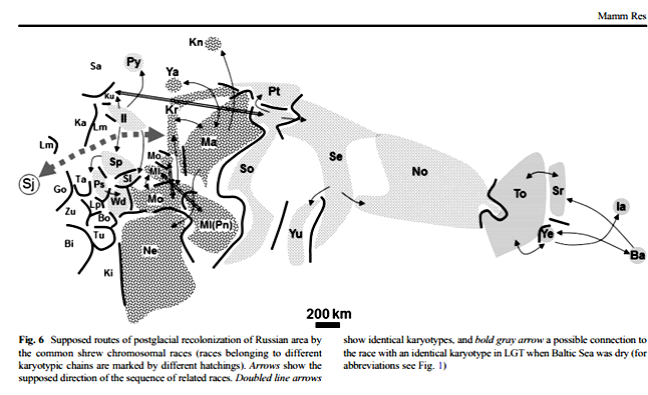

Кариотипическая изменчивость и пути послеледниковой экспансии обыкновенных бурозубок (Sorex araneus) Изучение распределения кариотипов в географическом пространстве позволяет представить себе предполагаемые пути послеледниковой экспансии обыкновенных бурозубок (Sorex araneus) и ранние этапы формирования современного распределения их хромосомных рас на территории России (рис. 5). У обыкновенных бурозубок выявлено два центра кариотипического разнообразия, которые, по-видимому, обозначают два рефугиума, на северо-западе в Прибалтике и около Байкала.

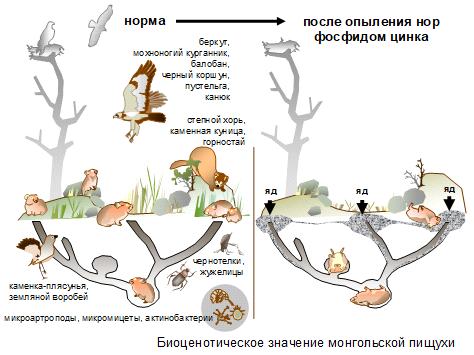

Программа сохранения видового разнообразия животных – вредителей Впервые на модели мелких млекопитающих предложена инновационная программа сохранения видового разнообразия животных – вредителей, подвергающихся целенаправленному истреблению, реализация которой сохранит эти виды от вымирания (рис. 6). Программа интегрированного подхода к контролю численности животных-вредителей предусматривает решение фундаментальных вопросов (мониторинг численности объектов контроля, анализ популяционных механизмов восстановления численности видов – вредителей, оценка биоценотических последствий контроля численности ключевых видов), а также прикладных задач (оценка экономической прибыли при дератизации, внедрение не летальных способов контроля численности вредителей, координация действий контрольных служб и природоохранных организаций). В России вопросы сохранения разнообразия видов – вредителей ранее не разрабатывались и подняты нами впервые.

Причины и последствия нарушения биологического разнообразия в естественных экосистемах в очагах природных инфекций Показано, что наиболее важным фактором нарушения биологического разнообразия в естественных экосистемах в очагах природных инфекций является применение высокотоксичных родентицидов, которые разрешены соответствующими инструкциями (Рис. 7). В России химический способ борьбы с грызунами в очагах остается ведущим, в то время как в развитых странах внедрена интегрированная система контроля, основу которой составляет разработка не летальных способов сокращения численности вредителей (С.А. Шилова, О.Н. Шекарова, Л.Е. Савинецкая).

| Чабовский | Андрей | Всеволодович | Заведующий лабораторией, главный научный сотрудник | д.б.н. |

| Сунцов | Виктор | Васильевич | Ведущий научный сотрудник | д.б.н. |

| Щипанов | Николай | Александрович | Главный научный сотрудник | д.б.н. |

| Бурский | Олег | Владиславович | Ведущий научный сотрудник | д.б.н. |

| Роговин | Константин | Александрович | Ведущий научный сотрудник | д.б.н. |

| Неронов | Владимир | Валерьевич | Научный сотрудник | к.б.н. |

| Демидова | Екатерина | Юрьевна | Ведущий инженер | к.б.н. |

| Шекарова | Ольга | Николаевна | Научный сотрудник | к.б.н. |

| Батова | Ольга | Николаевна | Научный сотрудник | к.б.н. |

| Александров | Дмитрий | Юрьевич | Научный сотрудник | к.б.н. |

| Калинин | Алексей | Андреевич | Старший научный сотрудник | к.б.н. |

| Шефтель | Борис | Ильич | Старший научный сотрудник | к.б.н. |

| Васильева | Нина | Александровна | Старший научный сотрудник | к.б.н. |

| Павлова | Светлана | Владимировна | Старший научный сотрудник | к.б.н. |

| Савинецкая | Людмила | Евгеньевна | Научный сотрудник | |

| Суркова | Елена | Николаевна | И.О научного сотрудника | |

| Якушов | Младший научный сотрудник | |||

| Артамонов | Артем | Вячеславович | Младший научный сотрудник |